はるみ:はじめてタイプに出会ったのは、いつ頃でしたか?

フィル: おそらく1991年だったと思います。

タイプ記述の紙を渡されて、最初の一文を読んだときの衝撃は今でも覚えています。

たしか「私は、宇宙を理解したいという欲求を持つ深い思索者である」といった内容だったと思います。

「まさに自分だ!」と感じました。

「どうしてこんなに自分のことが分かるんだ?」と。

そこからですね、「自分は変わり者なのか?」とか「何かおかしいのか?」という思いが消えていきました。

「これが自分なんだ」「こういう特性を持っているんだ」「そして、自分のような人が他にもいるんだ」と実感したんです。

本当に目が開かれるような体験でした。

自分自身をそのまま受け入れるという意味で、とても安心できる経験でもありました。

はるみ:そのワークショップのファシリテーターはどなたでしたか?

フィル: 名前はシーラかステラだったと思います。今でもどこかでお礼を伝えられたらと思っていますが、その後、転職もして連絡は取れていません。

はるみ:昔のニュースレターを拝見して、ご家庭がとても素敵だったと知りました。

フィル: そうですね。INFPのメリディス・フラーさんがいくつか人物プロフィールを書いていて、私もその一人でした。

私は6人兄弟の長男で、弟が3人、妹が2人います。クイーンズランド州のロックハンプトンという地方都市で生まれ育ち、8年間そこで暮らしました。

その後、父の仕事の都合で、同じくクイーンズランド州のタウンズビルに引っ越し、13歳の誕生日直前にブリスベンへ移りました。1965年のことですね。今年で、ブリスベンに住んで60年になります。

はるみ:プロフィールには、ご家族が全員Sタイプだったとも書かれていましたよね。お母さまはESFPだったのでは?

フィル: はい、ESFPのタイプ記述を読むと、まさに母そのものです。いわゆる“パーティーガール”でした。

とても社交的で、誰でも巻き込むタイプ。弟が言っていたのですが、母はパーティーで人を部屋の端から引っ張ってきて、20年来の知り合いに紹介したりしていました(笑)。

音楽も好きで、ジョークを言うのも大好きでした。しかも、6人の子どもを持つ母親としては、なかなかきわどい冗談もありましたよ。

一方で父は、とても真面目な人でした。父のタイプを推測するのには時間がかかりましたが、1982年に58歳で亡くなった父は、おそらくISFJだったと思います。

控えめながら、当時のオーストラリアの男性らしく、仕事帰りに同僚とビールを楽しむような社交性はありました。

でも、何となくいつも少し緊張していて、社会的な評価や見た目を気にしていたようなところがありました。

決して偉ぶる人ではありませんでしたが、「家族にとって頼れる存在でありたい」という思いが強かったのだと思います。

そういう意味で、外向的なESFPの母と、内に秘めた思いやりを持つISFJの父。なかなか興味深い組み合わせですよね。

はるみ:ご両親に理解されていると感じていましたか?

フィル: うーん、たぶん、あまりそうは思っていませんでしたね。学校の成績は良かったので、その点では両親もそれなりに誇りに思ってくれていたとは思います。でも、理解されていたとは言えません。

父は私のことを「教授」と呼んでいました。私は本ばかり読んでいる子どもで、科学っぽいことに興味を持っていました。読書が好きだったんです。

でも父はとてもスポーツマンでした。クリケット、フットボール、テニス――なんでもこなしていました。でも私は、まったくといっていいほどスポーツには興味がなかったんです。

はるみ:テニスについてはどう思っていましたか?

フィル: 1時間をムダにするようなものだと思っていました。

テニスって、ただボールを打ち合って、どちらかがミスするまで続けるだけでしょう?「それのどこが面白いの?」という感じでした。

母の場合は、社交性がすべてでした。

さっき言ったように、ESFPタイプで、楽しい社交的な交流をとても大切にしていました。

母は私のことを「非社交的」と呼んでいました。

パーティーのときでも、私は本を読んでいるか、自分の部屋にいたかったんです。

だから母としては、私を手首をつかんででも引っ張り出して、社交的なことを一緒にしたかったんでしょうね。

それに、私には5人の弟妹がいて、それぞれ個性もタイプも違います。

一番上の弟は、たぶんESTPだと思います。

とても愛嬌があって、女性にモテるタイプ。

いわゆるやり手というか、ちょっと法律のギリギリを攻めるようなところもあるタイプです。

その次の弟は、おそらくESTJですね。スポーツクラブの会長をやっていたり、とてもまっすぐな性格の人です。

この二人とは年齢が近くて、ひとりは私より1年半下、もうひとりは3歳下です。

妹は私の5歳半下。

彼女もESTPか、そんな感じかもしれません。

人生に対してわりと自由なスタンスで、物事をはっきり言うタイプです。

一番下の弟は、私より8歳年下で、たぶんISFPですね。

そして一番下の妹は、10歳年下。

彼女はたぶんISFJで、現在は理学療法士として働いています。

ケアの専門職で、世間のルールや枠組みにしっかりと従うタイプです。

はるみ:ご家族の中で、Nタイプはあなただけだったんですか?

フィル: たぶん、そうだと思います。

他の家族の誰かがNの傾向を持っているとは思えませんね。

はるみ:INTPの方から「理解されていない感覚がある」という話はよく聞きますが、センサータイプの家庭だと、なおさらそう感じるのかもしれませんね。

フィル: 両親は、私のことを少し不思議に思っていたかもしれません。

でも、「愛されていない」とか「大切にされていない」と感じたことは一度もなかったです。

育った家庭環境はとても良かったと思います。

内向的な自分にとっては、10歳の頃には8人家族になっていた中で暮らすというのは、自然と「他人とうまくやっていく術」を学ぶ場所でもありました。

だから、私を見て「この人、本当に内向的なのかな?」と思う人がいるかもしれませんが……はい、内向的です。

でも、常に誰かと近くで過ごすような環境で育ったんです。寝室も食卓も共有して、一緒に旅行もして。そういう中で育ちました。

はるみ:あなたの内向性は、どんなふうに現れると思いますか?

フィル: 考えごとに没頭する、物事を不思議に思う、好奇心を持つ、ある考えを掘り下げて頭の中で処理し続ける――そんな感じです。

学校では、いつも一人か二人くらいの友人と一緒に過ごしていました。孤立していたわけではありませんが、大きなグループに属することもありませんでした。

はるみ:「理解されない感覚」について、もう少し話していただけますか?INTPとの会話では、繰り返し出てくるテーマなんです。

フィル: 40歳ごろ、私はクイーンズランド鉄道という会社で働いていました。

これは政府が所有する大企業で、当時は昔ながらの公共機関から、現代的な営利企業へと移行する過渡期でした。

私はビジネスマネージャーで、直属の上司はジェネラルマネージャーでした。

ある日、彼と意見の相違で議論していたら、彼がこう言ったんです。

「フィル、君の問題は“論理的すぎる”ことなんだよ」と。

私は心の中で「え? みんな論理的じゃないの?」って思いました。

その上司はENFJタイプでした。

「論理的であることが問題だ」と言われて、本当にびっくりしました。

人は誰でも論理的であろうとするものだと思っていたんです。

別の例ですが、私が最初に働いていたのはTelecom Australiaという政府系の通信会社です。

あるとき、私はチームを率いていて、会社の再編についてメンバーに説明していました。

「こういう変化が起きます。一緒にこのプロセスに参加してほしい」と伝えたところ、12人ほどのチームの中からひとりがこう言ったんです。

「何をすればいいか、ただ教えてくれればやるのに」と。

そのときも私は、「変化を起こすなら、まず話し合ってから行動するものでは?」と、当たり前のように思っていました。

はるみ:それは、「理解されていない」経験だったのでしょうか?

フィル: 世界の捉え方がまったく違う、ということだと思います。

私の妻クリス(ISFP)とはもう50年ほど一緒にいます。

彼女に「私のことを理解してる?」と聞いたら、「うーん、あまり理解してないかも」と答えるかもしれませんね(笑)。

はるみ:お話を聞いていると、ご家庭でも職場でも、ルールや仕組みの中で受け入れながらうまくやってこられた印象を受けます。私の知っている多くのINTPは、むしろ反骨精神のある人が多いのですが……

フィル: そう、それなんです。

反骨精神。私の基本的な姿勢は懐疑的で、そこには反骨的な部分もあります。

でも、それがいつも役に立つとは限らないと学びました。

大事な場面では、反対意見を言うこともありますが、家庭や組織の中でいつも逆らってばかりでは、人間関係もうまくいきませんよね。

はるみ:たまには反対意見を言うのも楽しいですよね?

フィル: そうそう、最高ですよ!欠点を見つけて「ほら見つけたぞ!」っていうあの思考の快感。

でも、現実的には「どこで戦うか」を見極めることが多いですね。

人生がもう少し違う方向に進んでいたら、もっと反骨的な道に進んでいたかもしれません。

でも、自分で選んだのか、状況にそう導かれたのか、とにかく私はその性質を抑えたり、うまく使い分けたりする生き方を選んだようです。

はるみ:では、あまり反骨的でない人、物事をあまり疑問視しない人たちに向けて、どんなアドバイスをしますか?

フィル: 正直言って、「もっと深く考えてくれればいいのに」と思うことは、もうやめました(笑)。ほとんどの人は、自分のやりたいようにやるものですからね。

私がこれまでやってきた仕事を振り返ると、とくにINTJの人たちと一緒に働くことが多かったです。

けっこう頑固な上司もいましたよ。

クイーンズランド鉄道でのある上司なんて、「どんどん私に異議を唱えてくれ」と言っていたのに、いざ異議を唱えると烈火のごとく怒るんです(笑)。

はるみ:ああ、そういう上司、誰しも一人は経験ありますよね。では、大学を卒業してクイーンズランド鉄道に入社されたんですか?

フィル: クイーンズランド大学で物理を専攻して、理学の学位を取りました。

当時は、オーストラリアの連邦公務員試験というものがあって、それに合格すれば、連邦政府の機関で働けるチャンスがありました。

私は郵便・通信担当省(Postmaster-General's Department)に採用されました。

ただ、私が入って数ヶ月後にその組織は通信事業と郵便事業に分かれまして、私は通信側に配属されました。

ですから、ちょうど今から50年前のこの月に、私は事務職としてキャリアをスタートしたんです。

9ヶ月後には、技術者が多くいる小さなオフィスに異動になりました。

社員は50人ほどで、技術系のエンジニアや技術担当職がほとんどで、男性が中心でしたが、事務チームにはさまざまな年齢・性別のスタッフがいました。

そこにクリス――のちの私の妻になる人――もいました。

数週間一緒に働いたあと、ある日、誰かのアパートで小さなパーティーがあったんです。

飲み物とポテトチップスくらいの、カジュアルな集まりでした。

そこで自然とクリスと一緒になって、すごく心地よかったんですよ。

気まずさなんて一切なくて、自然にそこにいられた。

それが始まりで、そのまま関係が進んでいきました。

交際を始めて18ヶ月経った頃、私たちは飛行機に乗ってロンドンへ向かい、3ヶ月間、世界を旅しました。

一緒に3ヶ月間、四六時中、慣れない土地で過ごすことにしたんです。

うまくいかなければ、悲惨なことになっていたかもしれません。

でもそうはならなかった。

一緒にいろんなことをして、一日中一緒に過ごして、「次はどこに行こう?」「何を食べよう?」と話し合いながら旅をしました。

帰国後、私はクリスに「一緒に住まないか」と声をかけました。

最初は断られましたが、そのうち一緒に暮らすようになり、1年後に結婚しました。

それからずっと、一緒に歩んできています。

結婚後、もう一度大きな旅に出ました。

1980年のことです。

再び3ヶ月の旅で、今回はシンガポール、バンコク、ネパールのカトマンズ、そしてインド、パキスタンを抜けて、中東上空を飛び越え、ヨルダン、シリア、イスラエル、エジプト、そこからヨーロッパ各地を巡りました――話せば長くなりますが。

その後、私たちは20年間、海外には出ませんでした。

その間はオーストラリア国内を旅行し、子どもたちをいろいろな場所に連れて行っていました。

そして2001年、ついに20年ぶりの海外旅行へ。

子どもたちももう留守番できる年齢になり、私たちは再び旅を再開しました。

数年後にはまた旅へ出て、気づけばそれがほぼ毎年の恒例に。

もちろんコロナ禍の時期を除けばですが、毎年数週間、どこかへ出かけるようになりました。

さっきも言ったように、もしクリスに「私のこと理解してる?」と聞いたら、彼女は「うーん、よく分からないわ」と言うと思います。

そして私も「彼女のこと、完全には分からない」と答えるでしょう。

でも、それでいいんです。

理解しきれないことが、私たちの関係にとって問題になることはありません。

私たちには共通して「P(柔軟性)タイプ」の傾向があるので、物事に対してオープンなんです。

堅苦しさや決まった社会的ルールに縛られることはありません。

「今日は何する?」「移動する?」「どこに泊まろう?」「何を見よう?」

――そんなふうに、毎日話し合いながら決めていきます。

よく、朝の3時にふと目が覚めて、考えることがあります。

――もしあの時、別の場所で別の予定が入っていたら、あのパーティーに行っていなかったら、人生はどうなっていたんだろう、と。

考えてみると、そういう別の人生の道筋には、ちょっとゾッとするような未来もある気がします。

はるみ:それは素敵なお話ですね、フィル。

フィル: ありがとうございます。

通信会社では、私は最初は事務職の見習いとして入りましたが、最終的には地区の財務管理責任者になりました。

でもその会社でも組織の変化が起こっていて、自分のキャリアについて考える必要が出てきました。

そこで私は退職して、クイーンズランド大学にエグゼクティブ・オフィサーとして転職しました。そこで4年間働きました。

通信教育と生涯学習の学部で、管理業務を統括していました。

その後、大学でもさらに組織改革が進んでいたので、「変化が自分の職に及ぶのを待つよりも、自分から動こう」と思い、クイーンズランド鉄道に応募しました。

私の父は一生をクイーンズランド鉄道で働いて過ごしました。

叔父も列車乗務員として勤務していました。

弟の一人も、生涯をかけてクイーンズランド鉄道で働いています。

もう一人の弟――ESTPのタイプなんですが――彼はちょっと信頼性に欠けるところがありましたが、それでも同じ会社に勤めていたんです。

クイーンズランド鉄道は、非常に伝統的で硬直的、そしてトップダウンの文化が根強い組織でした。

でも、当時新しい州政府が誕生し、鉄道を民営化・企業化しようという流れが始まっていました。つまり、ちょうど移行期にあたり、新しいチャンスが生まれていたんです。

私は「よし、自分もこの変革の一部になろう」と思いました。

変化とダイナミズムのただなかに身を置ける、新しい環境に身を移したんです。

私は不動産部門のビジネスマネージャーとして採用されました。

クイーンズランド鉄道は線路周辺を中心に多くの土地を保有しており、不動産部門はその管理を担っていました。

聞こえは退屈な事務職かもしれませんが、当時の私には非常に合っていた仕事でした。

「これからの業務はどうあるべきか?」

「その目標にどうやって到達するか?」

「新しい仕組みをどう設計し、どう商業化・制度化していくか?」]

――そういった思考をめぐらせる仕事だったんです。

私は小さなチームを率いていましたが、その中にビジネス分析を担当するプロフェッショナルとして、会計の資格を持つ人を新たに採用しました。

分析業務をしっかり任せられる有資格者がチームに加わるのは嬉しいことでした。

彼女がチームに参加したとき、私は業務計画の説明をしていたところでした。

すると、彼女が私の上司に「指示がはっきりしない」と伝えていたことを思い出しました。

私たちは何度も話し合いをしていましたし、文書にもまとめて説明していたんです。

正直、「どうしてそんなふうに感じたんだろう?」と理解できませんでした。

でもそのとき、「あ、タイプ(性格タイプ)のことが関係しているのかも?」と思ったんです。

社内の誰かが、デイヴィッド・カーシーの 「Please Understand Me」 を持っていて、それを最初から最後まで一気に読みました。

そしてESFJのタイプにたどり着いたとき、「これだ、彼女だ!」と確信しました。

つまり、彼女にとっては“構造”や“物事がきちんと定義されていること”が大事だったんですね。

この経験が、私のタイプへの興味を再燃させました。

そして、その後数年間にわたって、関心がじわじわと高まり、最終的には社内で「MBTI認定を受けたい」と自ら動いて機会をつくりました。

はるみ:その“じわじわと高まった”という部分、もう少し詳しく教えていただけますか?

フィル: タイプについて本を読んだり、情報を吸収したりしていく中で、だんだんと深く知りたくなっていったんです。

そして同時に、周囲の人たち――自分のチームのメンバーたちを観察していました。

見ているうちにどんどん興味が湧いてきて、「もっと深いレベルで理解したい」と強く思うようになったんです。

1998年5月、私は1週間のMBTI認定プログラムを受けました。

参加者は40人ほどで、研修が行われていたホテルで皆で昼食をとることになりました。

私はベンという人と席を共にしました。

たしかENFPタイプだったと思います。

彼は農業指導のような仕事をしていて、農家への研修などを行っている人でした。

ベンは私に「なんでこの研修に来たの?」と聞いてきました。

私は「数年前からタイプに興味があって、もっと深く理解したかったんだ」と答えました。

すると彼は少し眉をひそめて、「で、それを使って何をするの?」と聞いてきたんです。

私は「理解すること。それが“使い道”だよ。だからここにいるんだ」と答えました。

私は認定を取ってタイプの専門家としてお金を稼ぎたかったわけでも、タイプを広めて世界をより良くしたかったわけでもありません。

ただ、この魅力的な概念を、純粋に深く理解したかったんです。

認定研修中には多くの知識を得て、たくさんの本も読み、心から興奮しました。

まさに“頭が冴え渡る”という感じでした。

参加者同士で連絡先を交換しあっていたとき、一人がこう言いました。

「ねえ、9月にカンファレンスがあるよ」と。

しかもそれがブリスベン開催だったので、私は「行ける!」と思いました。

カンファレンスの初日、私はブリスベン・コンベンションセンターに向かいました。

そして――もう衝撃的でした。80人が参加していたんです。

そのとき初めてピーター・ガイヤーに出会いました。

私は事前にプログラムをすみずみまで読んでいて、どのセッションに出ようかとワクワクしていたんです。

中でも今でもタイトルを覚えているセッションがありました。

「C.G.ユングの心理的タイプ論を“グランド・セオリー”として捉える:予備的考察」

――まさにINTPが好むタイトルですよね。

私は「この人はINTPに違いない!」と思いました。

サンドラ・ハーシュも来ていました。

『Introduction to Type and Teams』などの著者の一人です。

木曜夜の開会式の翌日、金曜の朝、目の前にサンドラが立っているのを見て、「本の中の人が本当にいる!」と感動しました。

私は夢中になりました。

すべてが新鮮で、刺激的で、興味深いものでした。

その週の終わり、会場を後にしてバス停まで歩きながら、「これは本当に特別な体験だった」と感じました。

はるみ:タイプを教えていたわけではなかったけれど、タイプ協会の世界には深く関わっていたんですね。

フィル: そうです。

本業はあくまで家計を支えるための仕事で、請求書を払い、住宅ローンを返済するためのものでした。

でも仕事も嫌いではありませんでした。

毎朝起きて、バスに乗って職場へ行き、やるべきことをしっかりやる――そういう日々でした。

でも、「タイプ」は私にとっての“アウトレット”のようなものでした。

たとえば、ある人はガレージにクラシックカーを置いて、それを修復するのが趣味だったりしますよね。

ある人は木工をして、家具を作って満足感を得ている。

私にとってのそれが「タイプ」だったんです。

編集という立場で、人の文章を整理したり、タイトルをつけたり、写真を選んだり、他の内容とうまく組み合わせて一つの形に仕上げる――それが本当に充実感のある作業でした。

INTJのテリー・コネランも、私と同じように中年期にタイプに出会ったんです。

2017年のシドニーのカンファレンスに参加して、「自分の“部族”を見つけた気がした」と話していました。

そのとき私は、「この人たちと一緒にいることが自然に感じられる」と実感しました。

ただ“合わせている”のではなく、もっと深いレベルでつながれている感覚があったんです。

はるみ:「理解されている」と感じられる場所ですね。

フィル: そう、本当に「ここは面白い場所だ」「ここでは、興味のあることを自由に話せる」と思えました。

AusAPT(オーストラリア心理的タイプ協会)に入会して1年も経たないうちに、私は『Australian Psychological Type Review』の編集を担当することになりました。

たしか1999年に書いた記事だったと思います。

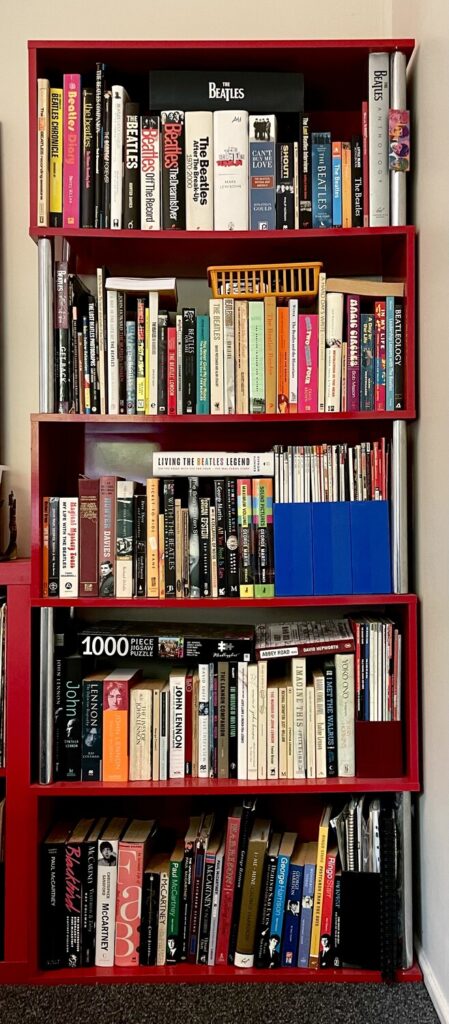

私の「マスターマインド(得意分野)」はビートルズなんです。

本棚一つ(6段×3列)まるごとビートルズ関連の資料で埋まっているくらいで(笑)。

そのとき、ジョン・レノンとポール・マッカートニーが書いた2つの曲の「タイプの違い」についての記事を書いて、レビューに送ったんです。

すると、それが掲載されました。

そしてあるとき、「編集をやってみませんか?」と声をかけられました。

私は「うん、やってみようかな」と思い、引き受けました。

こうして2000年から2013年までの13年間、私はAusAPT(オーストラリア心理的タイプ協会)の『Review』誌の編集を担当しました。

その活動を通じて、多くの人と知り合うことができました。

ピーターは常連の寄稿者でしたし、メリディスもまた、よく原稿を寄せてくれていました。

そのやりとりの中で、自然と友情が生まれました。

ピーターとの関係は、まあ、なかなか一筋縄ではいきませんでした。

彼は少しトゲがあって議論好きなところがあるので、付き合いが複雑になることもありました。

タイプの世界にも、いろいろな課題がありました。

興味深く、やりがいのある場面も確かにありましたが、逆にイライラさせられたり、ややこしく感じたり、時には対立が起こることもありました。

みんなと必ずしも気が合うわけではなかったですし、タイプに対する興味の持ち方や信念には幅がありましたから。

背景として少し説明しておくと、オーストラリアでも、イギリスでもそうだったと思いますが、タイプという考え方は最初、宗教コミュニティの中で広まりました。

ですから、「精神性の理解」や「自己理解」に対して、ある種の敬意や神聖さを感じている人たちもいたんです。

一方で、それとは別に、企業研修やリーダーシップ開発の一環としてタイプを活用する人たちもいました。

この2つの考え方が、必ずしも両立するとは限りませんでした。

つまり、常に緊張感があったんです。

そして私は、その両方の立場が見えていました。企業で働いてきたからこそ、ビジネスの現場も理解できましたし、一方で、自己理解や「自分らしくあること」の価値も深く感じていました。

はるみ:その対立の根本には、どんな要因があると思いますか?

フィル: 一言で言えば、個人の価値観でしょうね。

タイプというのは、人間についての深い洞察を与えてくれる素晴らしいツールです。

でも、それを「お金を稼ぐための手段」として使う人たちもいる。

「1,000ドル払ってもらえれば、このプログラムを通して、もっといいリーダーになれますよ」とか、「あなたとあなたのチームのタイプを診断します」みたいなビジネスモデルです。

つまり、「純粋な目的」と「商業的価値」の対立ですね。

はるみ:企業やコンサルタントなど、お金が絡む現場では「儲かるならやるべき」という考え方もありますよね。

フィル: そう、それなんです。

私が参加した認定プログラムには40人ほどいましたが、中には純粋に「タイプを理解したい」と思って来ていた人もいれば、認定証を得て、それを仕事に使いたいという人もいました。

はるみ:他にも、印象に残っている対立はありましたか?

フィル: SNSが普及する前は、いわゆる「リスト」や「フォーラム」と呼ばれる、メールを使ったオンラインの議論グループがあったんです。

今で言うTwitterやFacebookのようなものですね。

誰かがトピックを立てて、他の人がそれに返信して、やがて「君はバカだ。まるで分かってない」といった罵倒が飛び交うようなやり取りになることもありました。

たとえば、INTJのダリオ・ナーディの名前が思い浮かびます。

彼はとても強い意見を持っていました。

一方で、ピーター・ガイヤーはどちらかというと反骨的な立場でした。

ダリオは、「自分こそが正しい理解者だ」といった姿勢を持っていました。

時には私とダリオが対立することもありましたし、私と他の数人が意見を戦わせることもありました。

あまり昔の記憶をほじくり返したくはないんですが……ああいうやり取りは何年も続きました。

いろんな論争があったんです。

それで、ある年、ダラスで開催されたAPT国際カンファレンスに参加したとき、そこにダリオも来ていました。

私は彼に「やあ、ダリオ。フィルだよ。はじめまして」と声をかけて握手しました。

それから1〜2年後、今度はダリオがシドニーにやって来て、何かのカンファレンスで基調講演を務めることになったんです。

いや、個人的な恨みとか、そういう次元の話ではないんです。

もちろん、私が対立した人もいれば、誰かが私と、あるいはピーターと、他の誰かと対立していたこともあったでしょう。

あちこちで、まるでTwitterのスレッドのように、誰かが入ってきて首を絞め合うような騒ぎもありました。

はるみ:APTの委員会で活動されていたときの、印象に残っている思い出はありますか?

フィル: 20〜25年前、AusAPT(オーストラリア心理的タイプ協会)は大きな組織で、会員数は400人ほどいました。

全国委員会があり、さらに4つの州――クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州――には、それぞれの州の委員会もありました。

その中ではライバル意識や対立もあったんです。

今では役員候補の募集をしても、なかなか手が上がらず、全国委員会の役職を埋めるのにも苦労している状況ですが、当時は全国委員会の選挙に、なんと2つのチームが出馬して本格的な“選挙戦”が行われたこともありました。

AusAPTはもともと、各州の組織が個別に存在していて、そこから全国組織として統合されたという経緯があります。

でも、その州ごとの歴史が尾を引いて、「これはうちの領域だ。全国委員会に指図される筋合いはない。自分たちの州は自分たちで運営する。あんたたちは“うちのボス”じゃない!」といった、いわば“縄張り意識”のようなものも残っていたんです。

2008年には、AusAPTの運営メンバーたちが「元のように州ごとの組織に戻すべきでは」という提案を出したこともありました。

そんな時期もあったんです。

今の私の生活は、家族中心になっています。

私は内向的ですし、パーティーが得意なタイプでもありませんが、それでも何より好きなのは、家族12人で集まることです。

クリスと私、娘3人とそのパートナーたち、そして孫4人――ちょうど12人ですね。

誕生日、クリスマス、父の日、母の日など、そういった日にみんなで集まるのが、私にとって何よりの楽しみです。

私は「夫」「父」「祖父」としての顔もあります。

一方で、いわゆる“本業”としての仕事は平均して4〜5年ごとに変わっていました。

状況によっては1年半で終わることもあれば、もう少し長く続くこともありました。数年ごとに職場を変えていたわけです。

でも、その中で唯一ずっと続いていたのが、編集者としての仕事でした。13年間ずっと続けてきた、私にとっての“軸”でした。

私は「Australian Psychological Type Reviewの編集者」というアイデンティティを、自分の中で強く持っていました。

他の仕事も、それぞれに面白さややりがい、挑戦はありましたが、この編集という役割だけは、ずっと変わらずにあり続けたのです。

それが、私にとっての「使命」だったんだと思います。

取材・文 権藤晴美

※インタビューオリジナル全文※

Harumi: How did you first get exposed to type?

Phil: It was probably in 1991. I was handed my type description and I read the first sentence, and from memory, it said something along the lines of “I am a deep thinker possessed with a desire to understand the universe.” And I thought, “Yeah, that's me. That's me! How did they know that?”

From that point on, it was no longer, “Am I a weirdo?” or “What's the problem with me?” It was like, “Oh, okay, that's who I am. That's how I am. And there are other people like me in the world.”

It was a revelation. It was a level of comfort then. Being comfortable in my own skin, you know.

Harumi: Who was the workshop facilitator?

Phil: The name I remember is either Sheila or Stella, and I wish I knew where she is to thank her. But, you know, that was then, and life went on. I moved to another job, and who knows where she is?

Harumi: I was looking over an old newsletter that you grew up in a really great family!

Phil: Yes, Meredith Fuller (INFP) did profiles of some people. I'm one of them. You may have read that.

I'm the eldest of six kids. I have three brothers and two sisters. We were born in a regional city called Rockhampton in Central Queensland. We lived there for eight years.

And then my dad's work took us to North Queensland, to another regional city called Townsville. And then, just before my 13th birthday, I came to Brisbane. That was end of 1965. So this year it will be 60 years in Brisbane for me.

Harumi: It was written in the profile that your family was all S types, right? Your mom might've been ESFP or something.

Phil: Yeah. When I read the ESFP type description, that's my mum. She's the party girl!

She's highly sociable. Wants to include everyone. As my brother once said, at parties she'll drag people across the room to meet other people that they have already known for 20 years.

She liked music. She liked to tell jokes, sometimes fairly improper jokes for a mother of six.

Whereas Dad was quite straight. It took me a long time to get to Dad's type. My dad died relatively young in 1982, at age 58, but I think he was ISFJ.

He was a sort of reserved person, but he was in the manner of Australian men of the time: he was gregarious in the sense of having beers with his workmates after work and stuff like that.

But he seemed just a little bit uptight about stuff, a bit anxious about social status or something. He wasn't a snob, but he wanted to present the image of a good provider to his family. So yeah, ESFP, outgoing; ISFJ, fairly contained -- interesting dynamic there.

Harumi: Did you feel understood by your parents?

Phil: Well, probably not. I did well in school, and I think my parents were sort of proud of me in that regard. But no, they didn't understand me. Dad used to call me ‘The Professor’. I was bookish. I was interested in scientific type things. I like to read.

Dad was very sporty. He played cricket, he played football, he played tennis. And I was not at all sporty.

Harumi: What do you think about tennis?

Phil: It's a waste of an hour or something. Tennis is just hitting a ball back and forth until someone misses the ball: why bother?

With Mum, it was sociability. ESFP, as I said, for mum, social engagement, fun social engagement was very important.

She used to call me antisocial. I'd rather read a book or go to my room when there's a party or something like that. And so I think she wanted to metaphorically grab me by the wrist and drag me out and do social things.

Then I had five younger brothers and sisters, all of whom are different.

The oldest of my brothers, I believe, is probably ESTP, very much a charmer, very much a ladies man, very much a bit of a wheeler-dealer, you know -- maybe runs a bit close to the edges of the law.

My next brother is probably ESTJ. President of the sports club, and very much a straight sort of person.

And we were close in age: a year and a half younger than me, and three years younger.

My elder sister is five and a half years younger. She might be an ESTP too, or something like that. Yeah, she has a fairly free approach to life, fairly plainly spoken.

My youngest brother, eight years younger than me, maybe ISFP.

And then my youngest sister, 10 years younger, probably ISFJ. She works as a physiotherapist, a caring professional. And fairly rule bound to society.

Harumi: So you were the only N?

Phil: I believe so. I cannot think of any other member of my family who I’d identify as having N preferences.

Harumi: I generally hear a lot of INTPs describing themselves as not feeling understood, but I guess that would be even more so in a Sensor family.

Phil: Mum and Dad might have been puzzled by me, but there was no sense of being not loved or not cared for, or anything like that.

It was a good family environment to grow up in. And I guess for me, as an introvert, to be part of this household of eight people, as it was by the time I was 10, you just have to learn to get on with people.

So if, you know, if people look at me and wonder if I'm really an introvert: well, yeah, I am. But I've had an upbringing that had me in close proximity to other people, sharing bedrooms, sharing dining tables, traveling together.

Harumi: How would you describe how your introversion shows up?

Phil: Being absorbed in thought, wondering about things, curiosity, and running with a thought and just processing

At school I would have a friend, or a couple of friends, to hang out with and do stuff with. So I wasn't isolated, but I wasn't part of a bigger group.

Harumi: Can you speak a little more about this theme of not feeling understood, because that comes out over and over in talks with INTPs.

Phil: Around the age of 40, I was working for a corporation. It's Queensland Rail, a large government-owned corporation that was transitioning from being a very old fashioned public service to being a modern commercial organization.

I was a business manager, and I had a general manager who I worked for. One day I was having a debate with him about something or other, a difference of opinion. He said, “Phil, the problem is you're being logical!” I thought, “Well, isn't everyone?”

His type preferences were ENFJ. To be told, “the problem is you're being logical.” Well, you know, I stopped in my tracks. It just didn't occur to me that people wouldn't want to be logical. I thought, “Doesn't everyone want to be logical?”

And another example, from the first organization I worked for: Telecom Australia, the Australian government’s national telecommunications company.

In one role, I was leading a team and there was corporate restructuring. I was telling my team about it a change process. And I said, “Look, this is going to be happening. We want you to be part of this process.” And in this group of a dozen people, this voice said, “Can't they just tell us what they want us to do, and we'll do it?”

And again, I thought, “If you're going to be changing things, wouldn't you want to talk it out and then do it?”

Harumi: Are those examples are not feeling understood?

Phil: It's understanding the world in a different way, I suppose.

My wife Chris (ISFP) and I have been together for about 50 years. You can ask her if she understands me, but I think the answer might be, “No, not really."

Harumi: It sounds like you spent time, in your family and in your workplaces, accepting and working with rules. I'm hearing a lot of acceptance of structures, whereas I know lots of INTPs who choose to be contrarians.

Phil: Yes, that’s it: contrarian. My default situation, my default state is skeptical, and contrarian will be part of that. But I've learned it's often not helpful. On important occasions I'll pick my moments to be contrarian, but a lot of the time, if you're in an organization or in a family, you don't really want to be pissing people off all the time by being contrarian.

Harumi: Sometimes it’s fun being a contrarian, isn’t it?

Phil: Oh yeah, it's great! It’s the spotting flaws and “gotcha!” satisfaction of thinking. But then more often than not it’s about picking your battles.

Perhaps with a slightly different life journey I could have gone down the path of being a contrarian, but I've either chosen, or circumstances have put me in, a position where it's probably better to moderate that and to be selective about it.

Harumi: So then what would your advice be to people who are NOT as contrarian, not questioning things?

Phil: Well, I've given up wishing that people would think things through more. But most people are going to do what they're going to do.

And thinking of the jobs I've had, I've often worked with and for INTJs in particular. I've had some fairly hard-headed bosses. I had one boss in Queensland Rail who told us all to challenge him. And when we did challenge him, he bit your head off!

Harumi: Yeah, I think we’ve all had bosses like that. So, you were went to school and then worked for the Queensland rail system?

Phil: I did a physics degree, a science degree majoring in physics, at the University of Queensland.

Back in those days, you could do a public service examination, and if you did well, you'd be invited in to work for the Commonwealth, the Australian public service.

And so I joined the Postmaster-General's Department. Within a few months of me joining, it was split into a telecommunications corporation and a postal corporation. And I went on the telecommunications side.

So 50 years ago this month, I started at an entry clerical level.

Nine months after joining, I was transferred to smaller office with mainly technical people. It was an office of maybe 50 people. Most were engineers, technical officers, technicians, and mostly guys. But there was an administrative team and there were men and women of various ages.

And Chris, who became my wife, was one of them. We worked together for a few weeks, and then there was a small party in someone's flat with drinks and some potato chips.

I found myself with Chris, and it was a nice and natural place to be. There was no awkwardness. So that was the start of it, and off we went.

After we had been going steady for 18 months, we got on a plane and flew to London, and we had three months traveling around the world together.

We committed to spending three months in each other's company, 24/7, in unfamiliar places. It could have gone badly. It could have ended in tears, but it didn't. We did stuff together, spent our days together, figuring out where to go, where to eat.

And then we came back, and I invited Chris to come and live with me. And she didn't at first, but then she did. And then after a year, we got married and, you know, the journey continues.

One more big trip after we were married, in 1980, another three-month trip: this time, Singapore, Bangkok, Kathmandu in Nepal, through India, Pakistan, flying over the Middle East, Jordan, Syria, Israel, Egypt, and then through Europe -- long story short.

And then for 20 years we didn't travel internationally. We did trips within Australia, taking the kids places. But so, come 2001, it'd been 20 years since we'd been overseas.

And so the kids were old enough to be left alone, and we resumed traveling. And then a few years later, traveled again. And then it's become almost pretty much annual now -- apart from COVID, of course. But every year, we've gone somewhere for a few weeks.

As I said before, if you ask Chris, she would probably say she doesn't understand me, and I'd probably say I don't really understand her. But that's okay, that's not an issue in us being together.

We have a shared P preference, so an open approach to stuff, there's no sort of rigidity or social rules. Each day it's negotiating what are we going to do today? Are we travelling? Where will we stay? What will we see?

I often wake up at three o'clock in the morning and think just how differently things could have ended up if I’d had some other engagement somewhere else [instead of the party where we got together]. How would my life have gone? And, you know, some of the alternative paths are quite scary to think about.

Harumi: That’s beautiful, Phil.

Phil: So, at the telecommunications corporation, I went from an entry-level clerk and finished up as a district financial controller there.

But then there were changes happening in that organization, so I had to think about my career path. I moved out of there and I joined the University of Queensland as an executive officer, and worked there for four years. I ran the administration for the School of External Studies and Continuing Education.

And then there were further changes happening at universities, so rather than wait for the changes to happen to my job situation, I applied for a job with Queensland Rail.

My dad worked his whole life with Queensland Rail. His brother worked on the train crew. One of my brothers had a lifelong career with Queensland Rail. Another brother, the ESTP, was a bit of an unreliable employee, but he was also there.

It was this very traditional, rigid organization, very autocratic. But there was a new state government, and they wanted to corporatize Queensland Rail. So there were opportunities in this transition. So I said, “Okay, now I can be part of that”, in a new situation where things are in change and dynamic.

I came in as a business manager in the Property Division. Queensland Rail had a lot of land around the railway tracks and beyond, and that was the division that looked after that. It could have been a boring business admin job, but at the time, it was actually one that suited me. “How are we going to do things in the future? How do we get there? How do we design new ways of doing things, commercialize, systematize?”, all that kind of stuff.

With Queensland Rail I had a small team, and I hired someone into the team, a professional person, an accountant, with a business analysis role. I was happy to get someone with qualifications to do some analytical stuff, and she joined the team, and I was explaining the plans.

Then it came back to me that she had told my boss that she wasn’t getting clear directions. We had had a lot of conversations and I had put a lot of stuff on paper. I couldn’t really understand what was going on. How could this be?

And then I remembered type, and I thought, “Okay, well, I wonder if there's something in there?”

Someone within the organization had a copy of David Kiersey’s Please Understand Me. I read that from cover to cover, and when I got to ESFJ, I thought, “That's her!” So, it's about structure, and things being defined.

Having that experience reactivated my interest in type. And over the next few years it bubbled away to the point where I engineered a situation at work where I applied to receive MBTI accreditation.

Harumi: Can you tell me more about the bubbling over?

Phil: I was reading about type and I was taking information on board. And then also observing. I'm looking at these members of my team here. It got me intrigued. I wanted to understand it at a deeper level.

In May 1998, I did a one-week accreditation program. The group of about 40 went to lunch at the hotel where the course was being run. I sat down with Ben, I think he was an ENFP. He was from some sort agricultural extension, so, training farmers type of thing.

He asked me, “Why are you here?” I said, “Well, I've been interested in type for some years now. I wanted to understand it at a deeper level.” He sort of frowned, and said, “But what are you going to do with it?”

I said, “I'm going to understand it. That's what I'm going to do with it. That's why I'm here.”

I didn't want to be accredited so I could earn money from being a type practitioner, or to make the world a better place by evangelizing. I just wanted to understand this fascinating concept.

During the accreditation I got a lot of knowledge and a lot of reading, and I was exhilarated, buzzing, literally. Everyone shared their contact details, and then one person said, “Hey guys, there's this conference happening in September.” And it was in Brisbane, so I could go to it.

I showed up at the Brisbane Convention Centre the first evening. And it was mind blowing. There were 80 people there.

It was my first sighting of Peter Geyer. I had eagerly gone through the program beforehand and was looking at all the sessions that I wanted to go to. I saw the one that said (I still remember the title): C.G. Jung's Theory of Psychological Types as a Grand Theory: A Preliminary Investigation. Now that's INTP language. I thought, “That guy's an INTP!”

Sandra Hirsh had been one of the authors of the Introduction To Type And Teams books. And on the first morning, the Friday morning after the Thursday night kick-off, there's Sandra standing there. Here I am, and here's Sandra Hirsh, the author of these type books. She was actually there!

So, you know, I lapped it up. Everything was new and exciting and interesting. At the end of that week, I walked back to get the bus home and that was really something special.

Harumi: So you weren’t teaching type but you were very involved with the type association world.

Phil: I had my day job to earn income and support my family, to pay the bills, pay the mortgage, that kind of stuff. The work I had was not unsatisfying. I got up every morning and got on the bus and went to work and did what I had to do as best I could.

But Type was probably an outlet. I mean, some guys have a classic car in the garage that they restore. That's what they do. Other guys might turn a piece of wood or make furniture and be satisfied with that. My equivalent of that was type

As an editor, I could take people's stuff and organize it and put a title over it and select some pictures, and put it in a sequence in a publication with other stuff. It had impact. That's very satisfying.

I think Terri (Connellan, INTJ), her experience was similar to mine in the sense that in midlife she discovered type. She went to our Sydney conference in 2017 and said, “I found my tribe”.

So suddenly I'm with people and it feels natural to be with them, rather than just going through the motions of it. There’s a different level of engagement.

Harumi: A place where you felt understood.

Phil: Yeah, I felt, this is an interesting place to be, you can talk about stuff that's interesting.

And then, within a year of joining AusAPT, I was editing the Australian Psychological Type Review.

I wrote this article in 1999, it must have been. My Mastermind special interest is The Beatles. I've even got a six by three bookcase for them. I wrote this article on type differences in two songs written by John Lennon and Paul McCartney, and I sent it off to the Review. And they published it.

And they asked if I would like to be the editor. I thought, yeah, okay, I'll give it a try. So, from the year 2000 to 2013, I edited AusAPT's Review.

And through that I got to know many people. Peter was a regular contributor. Meredith was a regular contributor. And out of that, that editor interaction, we became friends. In Peter’s case, it's a fairly checkered friendship, because he can be prickly and argumentative.

The type world had its challenges. Yes, some bits of it were interesting and rewarding. Other bits of it were annoying, and occasionally difficult, sometimes a bit of conflict. I didn't get on with everyone because there was a spectrum of interest and beliefs about type.

Just by way of background, in Australia, and I think in Britain too, type arrived through religious communities. So there was a reverential sort of thing about it, about understanding the spirit and understanding yourself and that kind of stuff. But, parallel with that, other people were in businesses and corporations and were running leadership development. And sometimes those ideas didn't always coexist together.

So there were always these tensions. And perhaps I could see both sides. I mean, I worked in corporations. But I also understood the power and value of understanding yourself and being who you are, just your self-discovery, that kind of stuff.

Harumi: What do you think was the root of that conflict?

Phil: I guess it's about personal values. Here is this wonderful insight into humanity, and people are using it to make dollars, you know, “You pay me a thousand dollars and I'll put you through this program and you’ll become a better leader”, or you’ll have a type stamped on you and your team. Like commercial value versus purity of purpose.

Harumi: I see, like people working for corporations or consultants might say if it's going to make money, we should do it.

Phil: That's right. I mentioned 40 people in that accreditation program. Some were there to understand this stuff and some were there to get a certificate to be able to charge money to teach.

Harumi: Any other conflicts that came up that made an impression on you?

Phil: Back before there was social media, there were these lists, forums, online discussion groups that were a bit like Twitter or Facebook, but it was done through email. Someone would start a conversation thread and then someone else would chime in with a comment and someone would say, “No, you're an idiot. You don't understand this.”

Dario Nardi (INTJ) comes to mind as someone who had firm opinions. And then someone like Peter Geyer was more a contrarian. Dario was the sort of the person holding up that he had the true understanding or something.

Sometimes it was me versus Dario. Or sometimes it was me and other people.

I don't really want to rake over the memories, but it went on for years or something. There was all sorts of arguing.

And then I went to the APT International conference in Dallas and Dario's there. I was like, “Hi, Dario, I'm Phil, pleased to meet you,” and I shook his hand. And then, a year or two later, Dario's over in Sydney to be the keynote speaker at a conference or something.

You know, it's not personal on that level. So yeah, I'm sure there were other people that I was in conflict with, or were in conflict with me or with Peter or whoever, you know, all over the place, just like a Twitter thread where people are jumping in and grabbing each other by the throat.

Harumi: Any memories that stand out in terms of serving on the APT committees?

Phil: 20, 25 years ago, AusAPT was a big organization with 400 members. It had a national committee, but also committees in four of the states: Queensland, New South Wales, Victoria and South Australia.

There were rivalries, there were conflicts. These days, when we call for nominations, we have to twist people's arms and we struggle to fill just the role of the national committee. Back then, there was actually one national committee election which had two competing teams of candidates. There was proper political campaigning.

AusAPT was formed initially as state-based entities, which then came together to form a national organization. But some of that regional history carried through and there's the territoriality, you know, “This is our patch. You guys in the national committee are not going to tell us what to do! We're going to run our state our way. You're not the boss of me!” kind of stuff.

In 2008, the people running AusAPT put forward this idea to split the organization back up the way it used to be. That was back then.

My life these days is very family oriented. Although I'm introverted, and although parties aren't my thing, there's nothing I like better than having a family get-together with the 12 of us: Chris, me, our three daughters, their partners, and our four grandchildren, an even dozen. And we get together on birthdays and Christmas and Father's Day and Mother's Day.

I have an identity as a husband and a dad and a granddad and all that sort of stuff as well. My day jobs averaged four or five years, sometimes a year and a half, depending on circumstances, sometimes a bit longer. Every few years I changed my job. But my editor position was a constant thread for 13 years

I guess the identity I carried with me was that I was the editor of the Australian Psychological Type Review. That's what I put on myself. That was constant, while those other jobs were interesting and satisfying and challenging in their own way.

My calling, I think.

Interviewed and written by Harumi Gondo

“Type Interview 8 / Type Story : フィル・カー (INTP)” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。