はるみ:こんにちは、ハイルさん。本日はお時間をいただきありがとうございます。

今回のインタビューでは、書籍に載っているような研究理論そのものではなく、「タイプの世界」に関わる人々やそのつながり、背景にある感情や関係性を大切にして、記録に残していきたいと考えているんです。

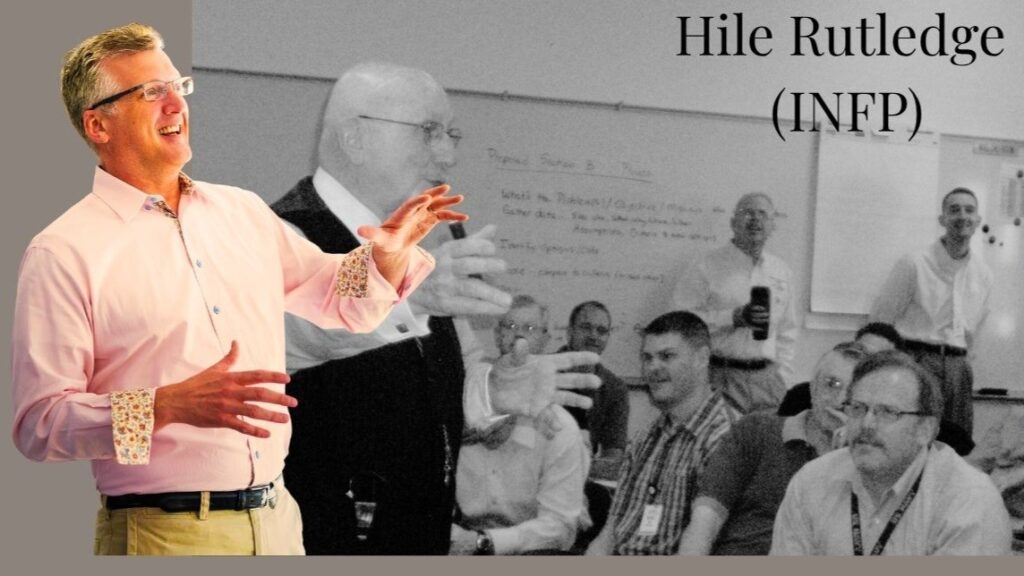

ハイル:それはとても素晴らしい取り組みですね。はるみさんのタイプは何ですか?

はるみ:私はENFJです。

ハイル:私はINFPです。

はるみ:それは素敵ですね。

私はINFPタイプの方にとても親しみを感じています。

ハイル:ありがとうございます。

私の活動に関心を持ってくださる方がいることは、とても励みになります。

実のところ、タイプに関する分野は今、少し厳しい状況にあります。

マイヤーズ=ブリッグスを含めて、今は少し注目されづらくなってきていて、それにはいろいろな背景があると思います。

人材育成や学びの世界全体が、マイヤーズ=ブリッグスから離れていっている流れがあるのです。

私にとってはこのツールが最初に出会ったものであり、大切な存在ですから、それは少し寂しくもあります。

だからこそ、今こうしてこのツールに関心を寄せてくださる方がいるのは、本当にありがたいことだと感じています。

はるみ:そうしたお気持ちを伺えて嬉しいです。

もしよろしければ、ご家族についても少しお話いただけますか?

ハイル:もちろんです。

私は1966年、アメリカのノースカロライナ州で生まれました。

両親は私が幼い頃に別れまして、3~4歳のときには離婚していました。

その後は主に母と一緒に暮らしていました。

幼少期には、数年間南太平洋のグアムで過ごしたこともありますが、主にアメリカのバージニア州で育ちました。

子どもの頃は、大人になったときに何をしたいのか、はっきりとはわかっていませんでした。

ただ、俳優やパフォーマーとして舞台に立つことには興味がありました。

15歳から20歳くらいまで、演劇やミュージカルに出演し、歌も歌っていました。

当時は演じることにも魅力を感じていましたが、それと同時に「教える」ということにも強い関心を持っていたんです。「先生になるのも素敵だな」と。

今振り返ってみると、私の今の仕事はまさにその両方の要素――教えることと演じること――が組み合わさったものになっています。

それは計画していたわけではないのですが、自然とふたつの夢が一つに融合していたのだと、今なら分かります。

はるみ:まさにそれを感じました。

以前、YouTubeで拝見した動画で、PとJの違いを解説されているものがあったのですが、かなり昔の映像かと思います。

あのときのハイルさんは、まさに「パフォーマンス・モード」に入っていらっしゃいましたね。

ハイル:ああ、あの動画ですね。

実は、私の以前のパートナーだったオットーも、とてもパフォーマー気質な人でした。

彼はもともと20年近くルーテル派の牧師をしていたのですが、その後コンサルタントやトレーナーに転身しました。

人前に立つことが好きで、注目されることを楽しむタイプでした。

ハイル:彼(オットー)は、場を掌握するのが本当に上手で、話し手として全員の視線を引きつけていました。

非常に優れたパフォーマーであり、素晴らしいストーリーテラーでもありました。

そしてトレーナーとしても優秀でした。

けれども、どちらかといえば彼は「トレーナー」である以前に、「ストーリーテラー」として、そして「パフォーマー」としての資質のほうが強かったように思います。

そのせいか、時には葛藤を感じているように見えることがありました。

彼が熱のこもった話をしているとき――それはドラマチックで楽しくて、どんどん盛り上がっていく最中に――参加者が手を挙げて質問をすることがあるんです。

もちろん、研修の場ではごく自然なことですよね。

でも、そのとき彼が「パフォーマンス」に集中しているのが伝わってきて、「今は物語の途中なのに…」と心の中で思っていたように感じました。

まるで舞台の途中に観客が話しかけてくるような感覚です。

彼自身がそんなことを口にすることは決してありませんでしたが、私は「パフォーマンス」と「トレーニング」の間にあるジレンマのようなものを、彼の中に見ていました。

私も、トレーニングの中にあるパフォーマンス的な要素は好きです。

でも私は一貫して、「トレーニングという場の中で時折パフォーマンスを取り入れる」という意識で臨んでいます。

逆ではないんです。

この視点は、オットーと一緒に活動する中で学んだ、非常に興味深い気づきでした。

はるみ:でも、ハイルさんにも、そうした感覚が少し受け継がれているのではないかと思いました。

実は、Star Trekのポッドキャストを拝聴したのですが、皆さんでとても楽しそうに語り合っている回がありました。

ハイル:ああ、あれですね。つい数か月前のエピソードです。

とても面白い内容でしたね。

はるみ:はい、とても印象的でした。

ハイルさんも、オットーさんのように自然とストーリーを語るスタイルをされていると感じました。

たとえば、Star Trekの話題のときだけかもしれませんが、話の途中で誰かが割り込んでも、ハイルさんが不機嫌になったり怒ったりする様子は全くありませんでした。

でも、ハイルさんが物語に乗って語っている最中に誰かが話を挟むと、「あ、今いいところだったのに」という雰囲気が少しだけ伝わってくる瞬間がありました。

ハイル:そうですか。

僕がイライラしているように聞こえましたか?

はるみ:ほんの少しだけ…話のリズムが崩れたような感じがしました。

ハイル:それはまったくその通りです。

しかも年齢を重ねるにつれて、その傾向は強くなっている気がします。

僕の中で、「まずAを話して、それからB、そしてCへ」と話の構成ができあがっているときに、誰かが途中で質問したり、割り込んだりすると、一応一時停止することはできるんです。

でも「えっと…今どこまで話したんだっけ?」と、自分の位置を見失ってしまうのが心配になるんですよね。

はるみ:その感覚、よくわかります。

ところで、お母さまのタイプについては、どう思われますか?

ハイル:はい、母は昨年亡くなりましたが、間違いなくINFPだったと思います。

結婚式で母と一緒にいるハイル

タイプ理論は、私がそれに出会ってからというもの、私たちの生活の中で非常に大きな存在になりました。

私はもう、とにかく聞いてくれる人がいれば誰でもタイプを見立てていました。

じっと座って耳を傾けてくれる人がいれば、その人のタイプを一緒に考える――そんな日々でした。

タイプは、私自身の言語の一部となり、今では私たち夫婦の関係の中核を成すものでもあります。

正直に言うと、もしタイプ理論がなければ、いま結婚を続けていなかったかもしれません。

タイプ理論は、子どもたちの育て方や子どもたちとの対話の中でも、非常に中心的な存在でした。

母はINFPでした。

父のほうは、タイプ理論にずっと馴染めずにいたんです。

今ではINTPだと私は思っていますし、本人もそのタイプをようやく受け入れてくれるようになりました。

彼はエンジニアで、今は80歳になります。タイプ指標を受けたときは、ISTJという結果が出ました。

それは彼が仕事や研修の場でずっと「着ていた服」のようなものだったのでしょう。

表向きはいつもそのスタイルでいたということです。

でも、本人の中ではその二つ(INTPとISTJ)の間を行き来していたように思います。

私にとっての父はINTPそのものでした。

そして今では本人もそれを認めているように感じます。

私の子ども時代には、父はあまり家にいませんでした。

週末に会う程度で、日常的な存在ではなかったんです。

日々そばにいてくれたのは、いつも母でした。

はるみ:人が、自分自身の「本当のタイプ」と合っていないあり方をしているときって、なんだか見ていて落ち着かないですよね。

印象も良くないし、内側で何かズレを感じているような 緊張があります。

ハイル:その視点、とても興味深いですね。

これはもしかすると、ENFJのレンズではるみさんが見ていることと、INFPのレンズで私が見ていることの違いかもしれません。

でも、見ているもの自体は同じなのだと思います。

私がとても違和感を覚えるのは、「本人とは違う何かを外に向けて発信している」ように感じるときなんです。

自分自身としっかり向き合えていないと、それはまるで「他人の服を無理に着ている」ような感覚に近い。

着ることはできるし、見た目もそれらしくはなる。

でも、心地よさはないし、しっくりこない。

まあ、私はINFPですから、こういうふうに考えるのは自然なのかもしれません。

タイプの探究で難しいのは、「自分の本当の好みや傾向を見極める」ことなんです。

マイヤーズ=ブリッグスの指標は、その手助けにはなります。

でも、最終的にはやっぱり「個人的な内省」のプロセスなんですよね。

はるみ:それで、もう一度お父さまのお話に戻るのですが…

ハイル:はい。

父は非常に頭の良い人で、思考中心で、でもどこかバラバラというか、とっ散らかっているところもある人でした。

アメリカの表現で「うっかり博士(absent-minded professor)」というのがあるのですが、まさにそれが父でした。

INTPの人って、対人関係で苦戦することがよくあります。

ちょっと不器用だったり、周囲と微妙な距離感があったりするんですが、父はまさにその典型のような人で。

彼がISTJという結果を出したとき、私は「いや、私はそんなふうには感じたことがない」と思いました。

その後、彼自身がその結果を超えて、ようやく本来の自分――つまりINTPとしての自分に向き合えるようになったのは、かなり晩年になってからでした。

はるみ:お母さまとのご関係についても、ぜひお聞かせいただけますか?

ハイル:母は、本当に働き者でした。

仕事に対してとても真剣に向き合っていて、職場では一番エネルギッシュで、創造的で、輝いている姿を見せてくれました。

INFPならではの価値観――「こうあるべき」「こうすべき」「私はこう信じている」――そういった内面の信念が、仕事を通じて全面的に表現されていたと思います。

そして母は、今も私の中に根付いている「働くということに対する姿勢」を教えてくれました。

賢く、粘り強く、時には厳しさを持って最後までやり抜くこと。

その姿を、いつも見せてくれていました。

私たちは裕福ではありませんでした。

常にギリギリの生活で、母は時に複数の仕事を掛け持ちして、なんとか生活を支えてくれていたんです。

はるみ:お母さまは、どんなお仕事をされていたんですか?

ハイル:リテール業、いわゆる小売業です。

洋服店のマネージャーもしていましたが、常に複数の仕事を掛け持ちしていたような印象があります。

時には複数の店舗で同時に働くこともありました。

昼はこの仕事、夜は別の仕事というように。

ある時期はオフィスビルの清掃もしていましたし、生活のために夜はドーナツ屋さんで働いていたこともあります。

本当に、ものすごく働き者でした。

ただ、家に帰ってきたあとの私生活では、少し扱いづらい一面もありました。

社交的ではなく、友人もほとんどいませんでした。

人と会う時間や、つながりを築く余裕があまりなかったんです。

仕事を離れた途端に、生活がバラバラと崩れてしまうような、そんなところがありました。

でも、ユーモアがあって、とても頭の回転が早くて、映画に行くのが大好きでした。

私たちの家にはエアコンがなかったので、映画館に行けば涼しい空間で快適に過ごせたんです。

だから映画館には本当によく通っていました。

新聞で上映スケジュールを調べて、「この映画を見たあと、車で反対側の劇場まで移動すれば、次の映画にも間に合いそうだね」なんて言いながら、1日に2〜3本はしごするのが、私たち親子の楽しみでした。

はるみ:お母さまと2人で、ですか?

ハイル:はい、いつも私と母の2人だけでした。

はるみ:ご兄弟はいらっしゃったんですか?

ハイル:姉がひとりいます。

ただ、私たちと一緒に行動することはあまりありませんでした。

私が中学の高学年になるころには、彼女はすでに家を出て、父と一緒に暮らすようになっていました。

姉はESTJタイプで、母は…ちょっと正直に言って、少し変わっていた部分もありました。

でも、間違いなくINFPだったと思います。

「ちょっと変わってる」と「INFPであること」は同じではないんですが、母の持っていた“INFPならではの奔放さ”と、姉の“秩序や決断、構造を重んじるESTJらしさ”はまさに水と油の関係でした。

はるみ:映画館では、どんなふうに過ごしていたんですか?

映画を観ながらおしゃべりとかもされてました?

ハイル:面白いですね、実はそれ、母から学んだことかもしれませんが…私は映画館が大好きです。

でも、いったん照明が落ちたら、もう会話はなし。

声もかけてほしくないし、姿も見せてほしくない。

ただただ「映画の世界」だけに集中したいんです。

だから今でも、映画館で誰かが話していたり、スマホを見たりしているのを見ると、本当にイライラします。

母とはおしゃべりもして、一緒に時間を過ごして楽しい活動もしました。

ボードゲームをやったりして。

でも、深い個人的な会話はあまりありませんでした。

彼女のことはもちろん愛していましたし、母も私のことを――たぶん世界で一番大切な存在だと思ってくれていたと思います。

でも、「心からのつながりがある親子」ではなかったんです。

それに気づいたのは、大人になってからでした。

誰かと本当の意味で親密になるというのがどういうことか、脆さや秘密を共有して、心からつながり合うということを知ってから、「ああ、自分は母とはそういう関係ではなかったんだ」と理解するようになりました。

はるみ:ご自身は、お母さまと似ているところがあると思われますか?

ハイル:…ちょっとひどく聞こえるかもしれませんが、そうはなりたくないと思っています。

仕事への向き合い方は似ているかもしれません。

真剣に取り組むし、全力で取り組みます。

でも、「やりすぎることの弊害」も、母を見ていて理解しています。

母は職場では活発で社交的だったけれど、プライベートでは人とのつながりをあまり持たず、旅行も好まず、どこかに出かけたいとも言わない人でした。

だから私がそういう傾向を自分に感じると、「あ、これ、母と同じだ」と気づいて、あえて別の道を選ぼうと努力します。

そうならないようにしたい、という思いは、私の中でとても強いものです。

はるみ:その「仕事に対する姿勢」について、もう少し詳しく教えていただけますか?

お母さまは、仕事内容そのものというより、「与えられた仕事を一心にやりきる」ことを大事にされていたのですか?

ハイル:母は、17歳で姉を妊娠しました。

当時、父もまだ高校生でした。まったく予定外のことだったんです。

正直に言えば、ふたりはデートするべきでもなかったと思うし、子どもを持ったり、結婚したりするような関係でもなかった。

でも当時のアメリカ南部では、1962年という時代背景の中で、「妊娠したら結婚する」というのが当然の流れでした。

結婚生活はうまくいかず、母は25〜26歳の頃には2人の子どもを抱えて離婚することになりました。

学歴もなく、父も頼りにはならなかった。

だから、彼女にはあまり選択肢がなかったんです。

リテールの仕事は比較的見つけやすく、やがてマネージャーにもなりました。

彼女は、どんな仕事でも「やると決めたら、やり抜く」人でした。

一生懸命に働くこと、集中すること、そして「自分のやることをしっかりこなすこと」は、誰にでもできることだと信じていました。

お金持ちに生まれなくても、やればできる――そんな姿勢でした。

その考え方は今でも私の中に生きていて、本当に大切にしています。

母のことを誇りに思っています。

私たちはお金に余裕がある家庭ではありませんでした。

何度も引っ越しをしましたし、生活は大変でした。

でも、寝る場所はいつもあったし、食べ物も必ずありました。それは、母が必死で守ってくれていたからです。

母のことでは悩んだことも多いですし、腹が立ったこともありますが、それでも、あれほど一生懸命に働いてくれた母には、感謝の気持ちでいっぱいです。

母は、私に「安心できる場所」と「最終的には安定した生活」を与えてくれました。

はるみ:お母さまは、今もあなたの心の中に大きな存在として残っているんですね。

ハイル:ええ、本当に。

他の誰よりも、強く残っています。

母の日には毎年電話していましたし、父の日にも電話していました。

母は、父の役割も担ってくれていたからです。

私はずっと、母のことを尊敬していました。

晩年、彼女は精神的に不安定になることがあり、処方薬を自己流で使ってしまうようになって、なかなか手に負えない状態でした。

でも、今はもう亡くなってしまって、とても寂しいです。

健康状態もかなり悪くなっていて、自分自身のケアもできていなかった。

だから、ああいう最期になったのは、ある意味では避けられないことだったとも思っています。

残念ではありますが。

ただ、亡くなってから1年が経った今、以前ほど怒りや苛立ちを感じることはなくなってきました。

代わりに、彼女のポジティブな面を、より多く思い出すようになっています。

そして間違いなく、彼女は私の人生に非常に大きな影響を与えた存在でした。

はるみ:お話を伺っていて、ハイルさんの中には、感謝と敬意の気持ちが深く根づいているのが伝わってきます。

ハイル:それは間違いありません。

母に対する感謝の気持ちは、決して揺らいだことがありませんでした。

大人になるにつれて、母と一緒に過ごす時間を楽しめないと感じることも増えていきましたが、それでも、母が私のためにしてくれたことに対する感謝の気持ちは、ずっと変わらずに持ち続けていました。

はるみ:お母さまのことを、ここまで率直に語ってくださって、本当にありがとうございました。

では、タイプ理論とはどのように出会われたのですか?

ハイル:大学を卒業した後、私は成人向けの教育機関で働くことになったんです。

「ブライアント&ストラットン」という職業訓練系のカレッジで、今でもニューヨークを本拠地に活動を続けている学校です。

そこでキャリア開発の仕事をしていたのですが、ある日、誰かに「マイヤーズ=ブリッグスって聞いたことある?」と尋ねられました。

最初に取り組んだのは、実はMBTIではなく、デヴィッド・ケルシーが『Please Understand Me』の巻末につけていた「ケルシー・ソーター」だったんです。

そのときの結果はINTJで、「ちょっと面白いな」とは思ったのですが、なんだか自分にしっくりくる感じではありませんでした。

腑に落ちないというか、どこか遠い存在のように感じたんです。

でも、あるとき誰かが「いやいや、本物のマイヤーズ=ブリッグスを受けてみたほうがいいよ」と言ってくれて、実際にMBTIを使って、丁寧に案内してくれたんです。

そのとき、「ああ、これはすごい」と思いました。

「ぜひ認定を受けたい。これを活用すれば、生徒たちが自分に合った仕事を見つける手助けができる」と感じたんです。

はるみ:なぜ、「これはいい」と思ったんでしょうか?

ハイル:私は「あなたと私は違う、でもそれでいい」という考え方がすごく好きなんです。

私の妻とは、子どものころからの知り合いで、ちょうどその頃に結婚したばかりでした。

彼女はENTJ、私はINFP。

結婚して1年半くらい経った頃には、私の内向性と彼女の外向性、私の柔軟さ(P)と彼女の決断性(J)――そういった違いが、次々にぶつかり合い始めていたんです。

そういうとき、人ってつい「自分のやり方が正しい」「相手が間違ってる」「なんでそんなことするの?」「イライラする」と思ってしまいがちですよね。

私はいつも、家族の中で「間に立つ人」でした。

母と父の間でも、母と姉の間でも、私はいつも“通訳”のような役割をしていました。

物心ついたときから、私はずっと“橋渡し役”だったんです。

そしてMBTIに出会って、「それをもっと明確な言葉で説明できるようになった」と感じたんです。

このツールは、考え方の枠組みを変える力があるし、対立の仲裁にもとても役立ちます。

まさに“橋”をかける道具。

そして私自身、ずっとその「橋をかける人」「人と人の間をなめらかにつなぐ人」の役割を担ってきたと感じています。

それで私は、当時自宅から最も近かった認定機関「オットー・クローガー・アソシエイツ(OKA)」に行くことにしました。

当時は、対面で5日間の集中トレーニングでした。

そこに参加してから、私の人生は大きく変わったんです。

5日間ずっとタイプについて学ぶことができて、本当に夢中になりました。

ハイル:研修の3日目の午後、オットー・クローガー本人が登壇して、「気質(Temperament)」についてのセッションを行ったんです。

あの午後は、まさに「オットー・ショー」でした。

そして私はそのとき、本当に衝撃を受けました。

まるで建物の屋根が吹き飛んで、そこから神の光が降り注いでくるような感覚でした。

「なんだこれは……信じられない。こんなに素晴らしい世界があったなんて」と。

その瞬間、私ははっきりと思ったんです。

「彼のようになりたい」 と。

もちろんその想いは後に、「彼のようになりたい」から「彼がやっているようなことを自分もやりたい」に変わっていきましたが、

その瞬間は本当に明確でした。

「私は彼の人生が欲しい」――そう思ったんです。

はるみ:オットーさんの講義を初めて聞いたときの体験について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

ハイル:それは、まさに「啓示(revelation)」のような体験でした。

人がどういう存在なのか、タイプがどう現れるのか――そのすべてが真実として胸に響いてきて、ピタッと腑に落ちたんです。

本当に、建物の屋根が持ち上がって、そこから光が差し込んでくるような、そんな感覚でした。

ちょうど昨年、そのトレーニングが行われていた建物を手放したんです。

私はその部屋に500回以上は足を運びましたが、入るたびにいつも、あの瞬間の感覚がよみがえっていました。

私にとって、あの部屋は特別な場所、魔法のような空間だったんです。

なぜなら、あの場所で私は「タイプ」という存在に出会い、深く個人的な内省をするという経験を初めてしたから。

あの研修の1週間は本当に楽しかったし、そこから私はコンサルタントとしての道を歩み始めることになりました。

最初はそれがコンサルティングだなんて思ってもいませんでしたが、とにかく「タイプ」の話を聞いてくれる人がいれば誰にでも語っていましたし、MBTIを使える機会があれば必ず活用していました。

少しずつ、企業や個人から「研修をしてほしい」「コーチングをお願いしたい」と声がかかるようになって――気づけば、自分自身の会社を立ち上げていたんです。

はるみ:たしか、晩年のオットーさんについて何かの映像で拝見したのですが、亡くなるほんの2週間前くらいになっても、「自分がJかPかわからない」とおっしゃっていたとか…。

ハイル:そうなんです。私、その話が大好きで。

でもそれは、認知症だったとか、混乱していたという意味では全然ないんです。

彼が初めてMBTIを受けたのは1967年。当時はまだ一般に公開されていなくて、研究段階のものでした。

そのときの結果はENFJ。

でも、それ以降、何十年にもわたって受け続けた結果は、すべてENFPだったんです。

だからテストの結果としてはいつもENFP。でも、本人は自分をENFJだと感じていて、ずっとそう語っていました。

そして彼は常に、「タイプというものは開かれたものであるべきだ」と強調していました。

ユングはタイプを、自己理解・自己発見・自己成長のためのプロセスとして考えていて、「ラベル」ではないと考えていた。

だからこそ、タイプを世界で最もよく理解していたオットー自身が、

「自分のタイプを常に探究し続けていた」という事実を、私はとても素晴らしいことだと思っています。

はるみ:オットーさんは、心理機能についても理解されていたんですか?

ハイル:もちろん。

ものすごく深く理解していました。

彼は「外向的感情(Fe)」を主機能とするタイプでした。

でも同時に「外向的直観(Ne)」にもとても優れていたと思います。

私自身、「機能の階層」というモデルには、少し硬直的な側面があるとも感じています。

心理機能だけを頼りにすると、タイプを絞り込むのが難しいこともあるんです。

なぜなら、人は3つか4つの機能には強くアクセスできる傾向があるから。

たとえば、私が最も親しみを感じる機能は「内向的直観(Ni)」なんです。

もしそれを主機能とするタイプを選ぶとしたら私はINFJになるでしょう。

でも、私は明らかにINFJではありません。

タイプ・ダイナミクスや機能階層はとても美しいモデルだと思いますが、それを過剰に真に受けすぎる人も多いです。

特に、8つの心理機能すべてに順位をつけて、1〜8位まで並べようとする人たちは、その傾向が強い。

以前、はるみさんに何枚か写真をお送りしたかと思いますが、その中の1枚に、私とロジャー・ピアマン(INFP)が一緒に写っている写真がありましたよね。

彼は10年ほど前に「Pearman Personality Integrator(PPI)」というアセスメントツールを開発したんです。

私が彼の仕事で気に入っている点は、機能の階層にこだわらない、つまり「測れないものを無理に測ろうとしない」というアプローチをしているところなんです。

ハイル:ロジャー・ピアマンがやっているのは、「8つの心理機能それぞれについて、その人がどれだけ自然に使えるか、どれくらい読み取れるか」という観点からアプローチすることなんです。

私自身、8つのうち自然に使えると感じている機能が3つか4つあります。

それらは自分にとってとても役立っていますし、しっくりきます。

一方で、1つか2つの機能については、正直ちょっと苦手意識がある。

私はこうしたアプローチの方が、実際的で実用的だと思うんです。

機能の「階層」を否定しているわけではありません。

ただ、それを証明する手段がないということを素直に認めているだけなんですよね。

オットーのことを考えてみてください。

私をタイプの世界に導いてくれた、そしてイザベル・マイヤーズを除けば、タイプについて最も深く理解していたであろう人物が、

常に自分のタイプに「※印(アスタリスク)」をつけていたっていうこと。私はそこが本当に好きなんです。

はるみ:私、以前ジョン・ビービーにインタビューしたとき、「不幸なことに、多くのタイプの指導者たちは、自分自身を理解していなかった」と言っていました。

ユング自身も含めて。

でもハイルさんのお話を伺っていると、オットーさんはずっと「自己理解」を開かれたものとして持っていたんですね。

ハイル:はい。その通りだと思います。

ビービーのことは、本当に素晴らしい人物だと思っています。

ただ同時に、少し堅すぎるところもあるとも感じています。

たとえば、すべての心理機能に順番をつけて、そのうえでアーキタイプの概念を当てはめていく――

あの構造は、私たち人間の実際のあり方よりも、ずっと厳密で硬直的だと感じるんです。

もちろん、そうしたアイデアを“ゆるやかに”自分の内面を探る刺激として使うのは素晴らしいと思います。

でも、それを「唯一の正解」として扱うような堅さは、私はあまり好みません。

はるみ:でも私はたとえば、第7機能が「トリックスター」だという見方には、すごく助けられました。

自分の中にある「内向的感覚(Si)」を、トリックスター的に使っていることに気づいたときに、自己理解がぐっと深まったんです。

自分の中に潜んでいたトリックスター性を発見できたのは、とても大きな体験でした。

ハイル:その気持ち、よくわかります。

だから誤解しないでほしいのですが、私は「ビービーの理論には価値がない」と言いたいわけではありません。

彼の仕事は本当に素晴らしいし、尊敬に値するものです。

ただ、少し「指示的すぎる」部分があると感じるんです。

人間って、そこまで型通りには動かない。もっと柔軟で、混ざり合った存在ですから。

はるみ:今ビービーさんに会ったら、ハイルさんはどんなことを感じられるでしょうね?

私は昨年の12月にお話ししたんですが、「タイプがすべてじゃない」とおっしゃっていました。

ハイル:それは素晴らしい言葉ですね。

私もジョンの仕事は大好きです。

ただ、MBTIの世界にどっぷりハマっている人たちの中には、それを少し行き過ぎた形で信じてしまう人もいるんですよね。

「そこまでの精度が本当にあるのか?」と疑問に思うこともありますし、そもそもそんな精度を求める必要もないと思うんです。

はるみ:去年オーストラリアに行ったときに、ピーター・ガイヤーにもインタビューしたんですが、彼も「機能の順番」に対して同じような懐疑的な見方をしていました。

ハイルさんを含め、みなさんが共通して見えていることなのかもしれませんね。

ハイル:まさにそこが、「出版社が関与するツール」の難しさなんです。

出版社にとっては、その「ツール」こそが商材ですから、ツールの存在価値を中心に据えないといけない。

だから、「指標(MBTI)」そのものを絶対視し、売り物として確立させようとします。

MBTIの「タイププロファイル」はよくできていると思います。

実際、私もたくさん書いてきました。

でもイザベル・マイヤーズ自身は、システムを固定化しすぎることには慎重だったんです。

あくまで「入り口としてはいいけれど、終着点にしてはいけない」と。

私がCPP(MBTIの旧出版社)とやりとりをしていた頃、常に苦労していたのはそこでした。

私はいつも「コーチングの対話」や「探究的な学びの場」を提供しようとしていて、それはツールの使用を前提にしないスタイルなんです。

実際、MBTIの結果を渡す前に、3〜4時間のセッションを行っていたこともあります。

でも出版社側は、逆の方向に向かっていた。

トレーナーやコンサルタントを排除して、ツールだけで完結できるようにしたいという意向がどんどん強まっていったんです。

私は、「いや、大事なのはコーチング体験やトレーニングのプロセスそのものなんだ」と言い続けてきました。

それが私の提供している価値でもあったからです。

でも、それはいつも出版社とのせめぎ合いでした。それはマイヤーズ=ブリッグスだけに限った話ではありません。

他のあらゆるツール系出版社でも同じです。

彼らは、「ツールだけで完結できるようにしたい」。人の関与を最小限にして、スケールさせたい。

はるみ:スケールさせやすい仕組みではありますよね。でも、そのせいで本来の広がり方ができなかったのかもしれない、とも思います。

もしハイルさんのようなNFタイプのトレーナーがもっと教えていたら、きっと届く人の幅も広がったんじゃないかって。

ハイル:そうかもしれません。でも私は、SJタイプの人たちに届けることをずっと意識してきたんです。

実は「タイプ」そのものが、私にそれを最初に教えてくれたんです。

「彼らにも届くように教えなさい」って。

はるみ:STJの人たちって、社会の中でタイプ理論を広め、当たり前のものにするのにとても重要な存在ですよね。

ハイル:しかも、彼らが財布の紐を握っているんです(笑)。

はるみ:では、これまでで影響を受けた人を3人挙げるとしたら、どなたになりますか?

ハイル:まずは、もちろんオットー・クローガーです。

それから、彼のビジネスパートナーであり奥様でもあったジャネット・トゥーセンも外せません。

彼女は『Type Talk』、『Type Talk at Work』、それに『16 Ways to Love Your Lover』など、オットーの代表的な著作の共著者でもありました。

オットーが主に書いていましたが、ジャネットも重要な役割を果たしていました。

彼女はINFPでした。

最初は自分をISFPだと思っていたそうですが、オットーと付き合い始めた頃、彼女はカーター政権下のホワイトハウス教育部門で働いていたんです(1970年代後半)。

一方のオットーは、ルーテル派の牧師を辞めて、タイプ理論やコンサルティングに身を投じていた頃。

ただ、ビジネスの才能は壊滅的で、かなり厳しい経済状況に直面していました。

彼がそのことをジャネットに相談している最中、彼女がふと彼のブリーフケースを開けたら、クライアントからの未処理の小切手がたくさん入っていたんです。

1,000ドル、3,000ドル…

「こんなに小切手あるのに、何を悩んでるの?」と彼女が言うと、彼は「何がなんだか、もうわからないんだ」と。

そこで2人はある約束を交わしました。まだ結婚はしていませんでしたが、オットーはこう言ったんです。

「もし君がこの状況を整理できるなら、僕の得るものの半分を渡すよ」

そしてそのとき生まれたのが「Otto Kroeger & Associates(OKA)」でした。

ふたりの関係は、最初から「結婚」以上に「パートナーシップ」だったんです。

認定ワークショップも、出版社が制度化する前から、彼らのアパートで始めていました。

実は、私をOKAに引き入れてくれたのはジャネットだったんです。

私はオットーの講義に衝撃を受け、「彼のチームの一員になりたい!」と強く思いました。

当時私はまだ20代で、参加者30人ほどの研修の中では最年少。控えめなINFPの青年が、立ち上がって言ったんです。

「僕はハイル・ラトリッジ。次のアソシエイトになります!」

するとオットーは、「それは初耳だな」と(笑)。

冷たくあしらわれたわけではありませんでしたが、彼にとって私はまだ「ただの参加者のひとり」に過ぎませんでした。

研修の後、彼に直接「アソシエイトになりたい」と伝えました。

彼は方法を教えてくれましたが、こうも言ったんです。

「君には2つ、大きなハンデがあるな」

私は「わかってます。若いし、まだ大学院も出ていませんから」と言うと、彼はこう返してきました。

「いや、それはどうでもいい。俺はそんなの気にしない」

「俺が問題だと思ってるのは、君が“白人”で“NF”だってことだ」

私は、「それは…どちらも変えようがないですね」と言うしかありませんでした。

年齢や学歴なら努力で何とかなりますが、白人でNF――これは努力で変えられません。

彼はこう言いました。

「うちにはもう白人トレーナーが多すぎるし、NFタイプも十分足りてる。これ以上はいらない」

正直、とても落ち込みました。

でも、そのときジャネットが「まずはあなたの仕事ぶりを見せて」と言ってくれたんです。

彼女が私を引き入れてくれた。

オットーが“私を目覚めさせた”存在なら、ジャネットは“私を受け入れてくれた”存在でした。

その後、オットーとも親しくなり、仕事を通じて良い関係になっていきました。

でも、ジャネットがいなければ、私はこの仕事に入れていなかった。

彼女は私の人生において、本当に大きな影響を与えてくれた人です。

はるみ:OKAで初めてトレーニングをされたのはいつでしたか?

ハイル:1992年です。

はるみ:そのとき、トレーニングには何人くらいいたんですか?

アソシエイトは何人?

ハイル:当時、OKAには15〜16人のアソシエイトがいました。

トレーニング参加者は毎回30人くらい。

常に満席でしたね。

だいたい3週間ごとにトレーニングが行われていて、毎回30人ずつ認定されていくような形でした。

はるみ:どういった人たちが参加していたんでしょうか?

ハイル:参加者の層はだいたい3分の1ずつに分かれていました。

意図的ではないんですが、自然とそうなっていたんです。

まず3分の1は企業の人事担当者。

会社から派遣されて、HR施策の一環として学びに来ている人たち。

次に3分の1はリーダー層。

自分自身のリーダーシップ開発のために参加している方々。

そして残りの3分の1が、いわゆる“タイプオタク”(笑)。

今で言えば「コーチ」と呼ばれるような人たちですね。

ただ、当時は「コーチ」という職業が一般的ではなくて、彼らは「誰かに提供する」ためというより、自分自身の探求のために学びに来ていたんです。

APT(タイプ協会)のイベントに参加しても、だいたい同じような比率になっていましたよ。

はるみ:そうしてトレーニングを重ねながら、オットーさんとも親しくなっていったんですね。

ジャネットさんは、その人生の中でもかなり大きな存在だったのですね。

ハイル:はい。

彼女は今も存命ですが、かなり高齢で、認知症を患っていて……もう長いこと話していません。

そして残念ながら、関係がいい形で終わったわけではありませんでした。

でも彼女がOKAに私を引き入れてくれたこと、そしてINFP同士としてとても深く共感し合えたこと、そのすべてが、今の私の原点にあります。

その後、オットーとは仕事を通じて非常に親しくなり、私はやがて「最もよく派遣されるアソシエイト」になりました。

それは、私のスキルが良かったというのもありますが、今にして思えば――

私は若くて、どこへでも行けて、しかも安い報酬で働いてくれたからだったんですね(笑)。

あちこちに送られました。

クリーブランドにも、そのほか色んな都市にも。

OKAの基本的なスタイルは「2人1組でのトレーニング」だったんですが、私はひとりで5日間のトレーニングを完遂できることを証明しました。

実際、一人のほうが楽なことも多かったんですよ。

パートナーと合わせる必要もないし。

会社としても、私にちょっと多めに支払えば、2人分を雇うより安く済むわけです。

私はそのとき、それが自分が重宝された理由だとは気づいていませんでしたが、今ならよくわかります。

はるみ:それだけ多くの現場を経験されたのは、やっぱりその働き方のおかげでもあるんですね?

ハイル:ええ、ほんとに。

あらゆることを、自分でやらなきゃいけなかったですから。

はるみ:お聞きしていいかわからないのですが、ジャネットさんとの関係について、何があったのでしょうか?

ハイル:もちろん、大丈夫です。

正直、悲しい話ではあるけれど、隠すようなことではありません。

ジャネットとオットーは、2001年に離婚しました。

ふたりの関係が、ビジネス上はもう兄妹のようになってしまっていたんです。

ジャネットが「私たち、離婚した方がいいかも」と言ったら、オットーが「ああ、君の言うとおりかもしれない」と、すぐに同意したんですね。

最初は穏やかに、サポートし合う形で始まったのですが――

オットーがあまりにもすんなりと受け入れたことで、ジャネットは深く傷ついてしまったんです。

その後オットーは新しい恋愛関係に進み、彼なりに前向きに受け入れていたのに対して、ジャネットの方はどんどん苦しくなっていった。

弁護士を雇わず、仲裁人(メディエーター)を入れて進めるという方針だったんですが、彼女の感情は収まらず、複雑になっていきました。

ハイル:そこで、実は私がふたりの離婚の仲裁に入ったんです。

全米にいくつか不動産を持っていたので、私は提案しました。

「ジャネット、家とその売却益、すべてあなたのものにしてはどう?代わりにオットーには、ビジネスをすべて譲るという形で」

ジャネットは、「それって彼にとっては損でしょ?彼は受け入れないと思うけど、いいわ、私はそれで」と言ってくれて。

結果的に、それは“ハイル・プラン”と呼ばれるようになりました。

オットーは大喜びでその案を受け入れました。

彼としては私と一緒にビジネスを再出発させたかったから。

でもそれがきっかけで、ジャネットは「私はビジネスを奪われた」「敬意を払われなかった」と感じてしまったんです。

とても辛い状況になってしまって……あるときには、彼女が私の車の窓ガラスを割ってしまったこともありました。

離婚が落ち着いた2006年、私は彼女にメールを書きました。

「ジャネット、あなたは私にとって本当に特別な存在でした。

最後に残った私たちの記憶が、あのような辛い形で終わってしまっているのが、本当に残念です。

私は今でもあなたを大切に思っています。

よかったら、どこかでゆっくり話しませんか?」

すると彼女から、こう返信がありました。

「ハイル、ありがとう。とても嬉しいメッセージだったわ。

今ちょっと忙しいけれど、ぜひいつか話しましょう。また連絡するわね」

でも、その後彼女からの連絡はありませんでした。

おそらく彼女も、返信を書いている時点で「本当に話すつもりはない」と分かっていたんだと思います。

けれど「話したいわ」と言ってくれたことで、私はほんの少し救われました。

橋が“完全に壊れずに済んだ”という感じですね。

それでも、もとのように近しい関係に戻ることは、ありませんでした。

その別れは、私にとっては両親の離婚をもう一度体験しているような感覚でした。

オットーは私より30歳年上で、私にとって父のような存在でしたから。

ふたりの決別は、まさに“家族の解体”のように感じられました。

はるみ:それだけ、オットーさんの存在は大きかったんですね。

ハイル:本当に、圧倒的に大きな存在でした。

最初は憧れのヒーローで、その後は雇い主となり、ビジネスパートナーとなり、

2007年には私が彼から会社を買い取ることになって……その後は、彼を支える存在になっていきました。

彼の晩年の7~8年間は、私が経済的に彼の生活を支えていて、まるで介護者のようになっていました。

だから私たちの関係性は、時期によって大きく形を変えてきたんです。

でも、プロフェッショナルとして、そして人として、彼が私に与えてくれた影響は計り知れません。

彼がいなければ、私は今のキャリアを絶対に歩めていなかったと思います。

はるみ:若い男性にとって、「ヒーロー」がいることって、とても大切なことだと私は思います。

ハイル:NFタイプにとっては、“必須”だと思いますね。

タイプ論的に見ても、NFにとっては“理想を体現する存在”が必要なんです。

私は昔から、自分にとってのヒーローが誰かを明確に持っていました。そしてオットーは、その頂点にいる人でした。

はるみ:今までで印象的だったトレーニング体験、なにか記憶に残っているものはありますか?

ハイル:いくつかありますが……一つ思い出深いのは、オレゴン州ポートランドでキーノートを務めたときのことです。

たしか参加者は500人ほどで、私は30代半ばか後半でしたが、タイプの世界ではまだ“若手”という感覚がありました。

いわゆる「古参」の人たちに比べると、経験も年齢も浅かったんです。

そのとき、会場にはオットーも来ていて、私は“タイプの発達”というテーマで講演していました。

話もスムーズに進み、手応えもありました。

そしてそのとき、ふと「これは“バトンの受け渡し”かもしれない」と感じたんです。

かつてオットーが何度も、聴衆を沸かせていた――

今、自分が自分なりのスタイルで、抑制されたエネルギーでそれを成し遂げている。

そんな感覚でした。

私にとって、講演には3つの目的があります。

- 知識を届けたい

- 聴衆に「自分にも響く」と思ってほしい

- 自分を好きになってもらいたい(笑)

この3つが全部「かちっ」と噛み合ったとき――それが、私にとって“いい日”なんです。

ハイル:もうひとつ印象的なエピソードがあります。

2000年か2001年頃、オットーと私が一緒にトレーニングをするようになって、まだ関係が浅かった頃の話です。

そのときは、参加者が30〜35人くらいの研修でした。

オットーが突然、参加者全員に向かってこう言ったんです。

「みなさんに伝えたいことがあります。私はこの人のことを本当に愛しています」

彼が言っていた“この人”というのは、私のことでした。

私はその場に立っていて……戸惑いました。

オットーは感情をストレートに表現できる人で、物語を語るのが得意で、聴衆の前でこういうことを言えるんです。

でも、彼は私とふたりきりで座って「ハイル、君のことを愛してるよ」なんて言うタイプではなかったんです。

この違い――まさにこれが、「外向的感情(Fe)」と「内向的感情(Fi)」の違いなんですよね。

最初はまったく理解できませんでした。

「なにこれ?なんでこんな言い方するの?なんで人前で言うの?二人で話せばいいじゃないか」って。

もし私が誰かに「あなたのことを大切に思っている」と伝えるなら、絶対に公の場ではなく、個人的に、静かに伝えると思うんです。

でも、タイプについて理解が進んでいく中で、だんだんと分かってきたんです。

これはオットーにとっての“愛情表現”なんだって。

そう気づいたとき、彼のことがもっと深く理解できたんです。

私にとって、とても意味深いトレーニング体験でした。

多くのことが“つながった”瞬間でした。

はるみ:貴重なエピソードを、ここまでたくさん共有してくださってありがとうございます。

では、タイプ界で経験された「葛藤」についても、お聞きしていいですか?

ハイル:そうですね……ここからは、少し“影の部分”になります。

私自身に対する批判も多少はありましたが、オットーはもっと多くの反発を受けていました。

一部には、嫉妬もあったと思います。

彼は非常に人気があり、カンファレンスに行けば、いつも人だかりができて、みんなが彼と話したがっていました。

彼はベストセラーの本も出していたし、彼の認定ワークショップはどのトレーナーよりも参加者が多かった。

でもその一方で、アカデミックな背景を持ち、より研究寄りで、プレゼンテーションも堅めの人たちからは、“ピエロ”のように見られていたんです。

オットー自身、そう見られていることを分かっていて、あえてジョークを飛ばして、そのイメージに乗っかるようなところがありました。

私が送った写真の中にも写っていますが、彼はよくショートパンツを履いたり、クライアントからもらった缶バッジをたくさんつけたりしていて……

「型にはまった期待」をあえて裏切るような格好を好んでいたんです。

そうすることで、“堅物たち”の目を引っかくようなスタンスを取っていました。

でも、彼はForm G(MBTIの旧バージョン)の未採点項目を対象に、素晴らしい研究を行っていたんです。

その中で、イザベル・マイヤーズが発見していたにもかかわらず書き残さなかったような「タイプと健康」「タイプと成功」に関するパターンを独自に見出していました。

でもその研究は、出版社から一切評価されませんでした。

学術的な研究グループにも招かれることがなくて……

とくに晩年は、ピエロではなく「賢者」として扱ってほしいという想いが強くなっていたので、それは本当に彼にとって辛かったと思います。

そのことが、私自身の心にもずっと引っかかっていました。

彼がもっと学術的にも評価されていたら――そう思わずにはいられません。

結局のところ、多くは嫉妬だったと思います。

オットーは彼らの「学歴や論文実績」に嫉妬し、彼らは彼の「人気とビジネス的成功」に嫉妬していた。

この葛藤はOKAにも影響を与えました。

2008年、CPP(MBTIの出版社)は私たちOKAを契約打ち切りにしました。

そして2014年には、すべての認定トレーニングを出版社主導に変えるという方向に進み、外部トレーナーたちを切り離していったんです。

私たちはCAPT(別の組織)を通じて研修を続けていましたが、それもやがて締め出されました。

彼らには“豊かさの発想”がなかったんです。

すべてを自分たちで管理し、独占したいという方向に向かっていました。

その結果、私だけでなく、多くの素晴らしい貢献者たちが排除されました。

たとえば、ロジャー・ピアマンもその一人です。

彼は本当に優れた研究者ですが、出版社は彼のような人を抱える余裕も、時間も持とうとしませんでした。

だから、質問の答えになっているか分かりませんが――タイプ界には、多くのパーソナリティ的・政治的な対立があったのは事実です。

はるみ:私は今、オーストラリア心理タイプ協会(AusAPT)に所属しているんですが、多くのメンバーが「タイプで生計を立てている人たち」にもかかわらず、コミュニケーションスキルを活かしきれていないように感じることがあります。

ハイル:わかります。

まさに「靴屋の子どもに靴がない」状態ですね。

「言ってることとやってることが違う」みたいな。

はるみ:私たち、教えることは得意だけれど、実際に自分たちがそのスキルを“実践”するとなると難しい。

もしかしたら、「自分はもうできている」と思い込んでしまっているからかもしれません。

たとえば私はFタイプですが、「思考機能も使いこなせている」と感じることがありますし、

一方でTタイプの人たちも「感情的な配慮はできてる」と思っているようなところがあります。

ハイル:確かにそうかもしれませんね。

少なくとも私自身の話をすれば、私は自分の「タイプ上の未熟さ」にはよく気づいています。

「自分の苦手な部分はここだ」と、はっきり分かっている。

でも、それに意識を向けてコミュニケーションをするのって、やっぱり難しいんです。

だから私たちは、対立の中で一貫したコミュニケーションを取ることが難しい。

私は岩を山の上に押し上げようとしているようなものです。

タイプ理論は、そのための道具をくれますが、「山をなくしてくれる」わけではありません。

これは挑戦に向き合うためのサポートにはなってくれるけれど、挑戦そのものを消してくれるわけではない。

すべては「プロセス」なんです。

取材・文 権藤晴美

※インタビューオリジナル全文※

Harumi: Hi Hile. So I'm trying to capture the people and the relationships, the feelings, behind the type world, not so much the research theories which is all in the books.

Hile: I love that. What are your preferences, Harumi?

Harumi: I'm ENFJ.

Hile: I'm an INFP.

Harumi: I'm a fan.

Hile: Oh I really appreciate that. I'd love for anybody to know my work.

And actually, the field has evolved such that type is having a hard time. Type and the Myers-Briggs are really struggling right now. And that, I think, is for many reasons.

The world of learning and development is really moving away from the Myers-Briggs. And it was my first love, and that makes me sad. And so I'm thrilled that anybody's interested in paying some attention to this tool and the people who love this tool and the story that it has.

Harumi: I’d love to hear more about your family.

Hile: I was born in North Carolina back in 1966. And my parents didn't stay together long.

By the time I was three or four years old, they left each other. So I grew up mostly with my mother, and I lived in Guam for a couple of years in the South Pacific.

I was there for a couple of years, but then grew up mostly in Virginia in the United States.

When I was a boy, I didn't know what I wanted to do when I grew up.

I thought I might want to do theater to be an actor or a performer. And I did some theater from when I was 15 through 20. Plays and musicals, and I used to sing.

So I was interested in being a performer maybe, but I also really wanted to teach. And I thought, wow, it'd be great to be a teacher. And so it's funny looking back, because I can see how what I do and what I have done is a marriage of those two things.

Part performing and part teaching. And that wasn't by design. But I realized that both of those dreams kind of melded together.

Harumi: Yes, I was watching your video. I think it's a very old video of you explaining the P, J.

That's you in your performance mode.

Hile: Otto, my former partner, was very much a performer. He had been a Lutheran minister for almost 20 years before he became a consultant and trainer. And so he liked being the center of attention.

And just commanding the space, being the speaker and all eyes are on him. And he was a very, very good performer and a very good storyteller. And he was a good trainer.

But he was a better storyteller and a better performer. And sometimes he would get really frustrated. And I could tell when we were working together that he would be telling this story.

And it's dramatic and it's fun and it's building to the climax. And somebody raises their hand to ask a question. Because in a training, that's what you should be able to do.

And I could tell he was frustrated that he was telling a story. It's a performance and you don't just raise your hand in the middle of a play.

He would never say that. But I could tell that he struggled with the tension between performance and training. I like the performing aspects of training.

But I've always been very aware that it's training within which I perform here and there. Rather than the other way around. But that was an interesting thing that I learned from watching Otto.

Harumi: But you may have inherited a little bit of that. Because I was listening to your podcast on Star Trek when you guys were getting nerdy.

Hile: Oh yeah, just a few months ago. That was fascinating too.

Harumi: But I noticed that you do that kind of as well. Maybe you only do that with Star Trek episodes or something. I didn't hear you getting upset at all.

But I can hear when you're in the middle of a story when he would interrupt you.

Hile: Did it seem like I got irritated with him?

Harumi: You went off your bounce.

Hile: That is totally true. And it's even gotten worse the older I've gotten. But if I'm about to go A, then B, then C. And somebody asks a question or calls up.

It's like, I can pause that and come back. But I'm always afraid I'm not going to know. I'm not going to know where I am.

Harumi: So what type do you think your mother was?

Hile: I know both my mother, who passed last year, was an INFP also.

Type was very active in our lives once I came to it. I typed everybody who would sit still long enough to listen to it and engage it.

And it was a major part of my vocabulary. And it's a major part of my marriage. I don't think I'd be married now without it.

It has been so central to how I raised my kids and my discussion with my kids.

So my mom was an INFP.

My dad has always struggled with type. And so he's an INTP, I believe. And I believe he now validates his INTP.

He was an engineer, he's 80 years old. And when he took the indicator, he would come out as ISTJ.

That's the outfit he always wore in his training, in his work.

And so he vacillates between the two. I experienced him as INTP. And he kind of has come to validate INTP.

He was never around in my childhood. I would see him on weekends. So I know him, but he was never a daily influence on me.

My mother always was.

Harumi: When a person's version of themselves is not fitting with what their actual type preferences are, it doesn't look good, does it? They are not making a good impression. There’s a tension

Hile: This is interesting because this might have to do with looking at it from an ENFJ lens versus an INFP lens. But I think we're looking at the same thing. But what seems so disquieting to me is that they're projecting something that's false.

If you don't have peace with with who you are it's like I'm trying to wear somebody else's clothes. You can do it, and you can put them on your body, but they don't feel right, and you're not totally comfortable.

But I'm an INFP. Of course I'd think that.

Part of the struggle with type is figuring out your preferences, and the Myers-Briggs can do a good job of doing that. It can help, but it's personal work that people are doing.

Harumi: So back to your father.

Hile: Yeah, he's very, very smart, very heady, very scattered. This is maybe an Americanism, but the absent-minded professor. So he's a very absent-minded professor person.

And INTPs struggle often interpersonally. They can be a little awkward and a little off-putting around other people, and he wrote the book on that.

When he came out with ISTJ, I said that I didn’t experience him that way.

And once he got beyond that and then started engaging, but it was later in his life before he was able to finally tap into that.

Harumi: What was your experience with your mother?

So my mother was very, very hardworking.

She engaged with work and she was her best, most energetic, most creative self at work.

All those INFP values, the shoulds and oughts, and this is what I believe. Those were totally manifested at work.

And so she taught me a work ethic that I still have, to be tough and to be clever and to grind it out and she always did that. We didn't have much money. And so we were always kind of struggling and she sometimes worked multiple jobs.

Harumi: What did she do?

Hile: She worked in retail. And she managed clothing stores but she often went around and had multiple jobs.

Sometimes she worked at multiple stores at once. I mean, you know, day shift and then night shift. And she cleaned office buildings at one time.

There was a donut shop that she worked at night to just to make ends meet. She was very, very hardworking. Now her personal life, once she came home, she was challenging.

She was not very social. She didn't have friends. So she didn't have a lot of time for friends.

Her life easily kind of unraveled and fell apart when she wasn't at work. But she was very funny and very clever. And we loved going to the movies.

We didn't have air conditioning in the house and going to the movies we could sit somewhere that was nice and cool. We went to the movies a lot.

One of the things we liked to do was to look at all the movies in a newspaper and we would try and map out movies, “oh, we could go to this movie and have enough time to drive across town to this movie.” And so we would go to two or three movies back to back. And that would be our day together.

Harumi: Just you and your mom.

Hile: Just me and my mom.

Harumi: Were you an only child?

Hile: Well, I had an older sister, but she didn't do things socially with us.

And by the time I was in late middle school, she was gone out of the house. She went to live with my father. She was an ESTJ.

My sister was ESTJ and my mother, I think she was kind of crazy, but she was also an INFP and I don't think those are the same thing, but I mean she had a crazy brand of INFP running up against my sister's need for structure and closure and order.

And that was an oil and water mix.

Harumi: When you would go to the movies what would you do together? Would you talk during the movies?

Hile: That's funny because I think learned this from her, but I love going to the movies, but as soon as the lights went down, I didn't hear from you. I don't want to hear you. I don't want to see you.

There's nothing but the movie. And so it is still a big irritation to go to the movies and have people talking or especially taking out their phones now. And so we would talk and chat but we didn't have real deep conversations.

It wasn't really personal. We'd spend time and do things we enjoyed. We'd play board games.

But we didn't have a real deep personal probing relationship.

I loved her of course. And she adored me. I mean I was the greatest thing in the world, I think to her.

But, we were not really close. I didn't even know we weren't close until I grew up and learned what it was to be close to somebody in terms of to really share vulnerability and share secrets and to be bonded with somebody. And it wasn't in her.

Harumi: Would you say that you are similar to her?

Hile: This sounds really bad, but I hope not.

I work like she did. I take my work very seriously and I'm really, really committed.

Although I see the harm of overdoing. And I saw her tendency of being rather antisocial. So she was really out and connected when she was working, but she didn't have friends and she didn't connect to people.

She didn't want to travel. She didn't want to go places and, and so whenever I have any tendency I think, “oh, that's what mom did.”

And I worked very hard to do the other thing because I'm afraid of walking down the path she walked.

I mean that's very much a focus of, and a hope of mine.

Harumi: Can you tell me a little bit more about this work ethic? So it’s not so much that she was interested in what she was doing, but just wholeheartedly doing that work?

Hile: So she got pregnant with my sister when she was 17 years old and she was still in high school. My dad was still in high school. It was not anything planned.

I don't think the two of them should have ever gone out on a date, much less had kids and gotten married. But at that time it was 1962 in the South in the United States. And if you got pregnant, you got married.

I mean, that was just something you did. And so she didn't have an education. And the marriage didn't work out.

And so by the time she was 25-26 years old, she was getting a divorce and she had two kids.

She didn't have a lot of options and my dad wasn't of much help. And so she got a job and it was easy to get a job in retail and, and before long she was managing, but she just devoted herself to whatever she was doing work-wise.

She wanted to do it well. And the idea of that hard work and focus and becoming really good at whatever you do is something within everybody's grasp.

You don’t need to be born rich. Just get it done. Just focus in and that's what she did.

And that's what she taught me. And I take great value from that. And I'm proud of her.

Growing up we didn't have a lot of money. We had to move around a lot and and times were hard. But we always had a place to sleep and we always had food and that was because she made sure about that.

And as frustrated as I am with my mother and a lot of what she did, I am so grateful to her for working as hard as she did and to provide a place of safety and eventually a place of stability.

Harumi: Your mom has a big place in your head space, heart space?

Hile: Yeah.

Much more so than other people.

I would call her every Mother’s Day and then also Father's Day too because she filled that role too. And I was always really impressed with her.

And later on, she also had some psychological troubles. I think she was kind of crazy and she self medicated on her psych meds and she was a lot to handle and I'm so sorry that she's gone.

She had gotten really unhealthy and she wasn't taking care of herself. And so the story ended the way it should have, and it was a shame but I'm getting to the point now a year or so afterwards where I'm less irritated with her and how she decided to come to the end of her life.

And I'm remembering the more positive things she had. And certainly she had an enormous impact on me.

Harumi: I'm hearing a lot of gratitude and respect.

Hile: Definitely. That never faltered.

As an adult, I grew to not enjoy so much the time I spent around her. But I never stopped being grateful for her and for all that she did for me.

Harumi: Thank you for sharing about your mother.

So how did you first encounter type?

Hile: I was out of college. I got a job at an adult education school. It was actually called Bryant and Stratton, a vocational college.

They're still around, headquartered out of New York. And so I was doing some career development work and somebody asked if I had heard of the Myers-Briggs.

And actually I took the Keirsey sorter, the instrument that was in the back of Please Understand Me and I came out as an INTJ and I thought it was kind of interesting, but it didn't really speak to me. It didn’t totally hit.

And then when I sat down with somebody, they said “Oh, you need to actually take the Myers Briggs,” and sat me down and walked me through it.

Then I thought, “wow, this is great.” I'm interested in getting certified because I think if I could administer the MBTI, it would help me help my students find jobs that fit them.

Harumi: Why did you think it was good?

Hile: I love the, “I'm different from you and we're both fine.”

I've known my wife all my life. And we had just gotten married and she's an ENTJ. I'm an INFP and a year and a half or so into marriage, we'd already run up against my introversion and her extraversion and my perceiving preference and her judging preference, all those stumbling blocks that you run upon.

And it's so easy to think I'm doing it the right way and you're just wrong or you're just stupid or you're just irritating.

I've always been the peacemaker, the one in the middle, whether it was my mom and my dad or my mom and my sister.

From the first breath I've always been the translator in the middle. And with the Myers-Briggs, I got a vocabulary that helped me do that with so much more precision. This is such a great reframing device and conflict mediation device.

It was this bridging device and the role that I've often found myself in is the one of trying to build community or pull people together or smooth over a path.

So I went to Otto Kroeger Associates, OKA, because it was the certifying company that was closest to me.

At that time it was a five day training and of course in person.

And when I went up there, my life changed. It was five day training and I loved learning about it.

Otto Kroeger came in and did a temperament piece and, and he did the afternoon of the third day. And so Wednesday afternoon was the Otto show.

And I just felt like somebody had ripped the roof off the building and God's light was shining down. Oh my God, I can't believe this is, this is wonderful. And I right then I thought, “I want to be him.”

Now that eventually shifted into I want to be doing what he's doing. But at that moment I was very clear. “I want his life.”

Harumi: Can you tell me a little bit more about this experience of hearing Otto speak for the first time.

Hile: it was almost like a revelation.

It just spoke such truth to me about how people were, how type manifests and it just felt like it clicked into place.

I felt like the roof was lifted off the building and this light shined down on me.

And just last year I sold the building that that training was in.

I walked into that room 500 times and I always connected with that feeling when I walked into that room.

It was a magical space to me because that's where I discovered this thing. It was this sacred place to me where we did this really deep personal work.

I enjoyed that week, obviously, but I started a consultancy from then on. I didn't know that's what I was doing, but I talked about type to anybody who would sit still long enough. And I gave them the Myers-Briggs every time I could.

And I started doing this and I started collecting companies or people that had me come in and do this little training or coach them.

And before I realized it, I started my own company.

Harumi: I recall seeing a video or something of you talking about how towards the end of his life, even like two weeks before or something, he didn't know if he was J or P.

Hile: And I love that. And it wasn't because he had dementia or was struggling.

The very first time Otto ever took the indicator back in 1967 it wasn't even out.

It hadn't even hit the public yet. It was still just being researched, he was ENFJ. He was ENFJ and every subsequent time for decades, he took it, he was ENFP.

So he always came out as an ENFP, but he saw himself as ENFJ. He always talked about how important it was that type is something you should be open to.

Jung intended type to be a process of self-awareness and self-discovery and self-development. It wasn't intended as a label.

I love the fact that Otto who knew type better than anybody on the planet, was always open to knowing his type.

Harumi: Did Otto know the functions?

Hile: Oh, extremely well. He was a dominant extraverted feeling type.

But at the same time he had great extraverted intuition.

I think the idea of the hierarchy of the functions is a bit too rigid.

If you just go by the functions it can be hard to pinpoint your type because I think there are three or four functions that you can kind of grasp onto.

For instance, the function that I am most in touch with is introverted intuition. And so if I went with that then I'd be an INFJ, which I definitely am not.

Type dynamics and the hierarchy of the functions is a beautiful model. But I think people can take it too seriously, especially the folks who take all eight and rank them one through eight.

I sent you some pictures and one of them was me with Roger Pearman (INFP). He made an instrument 10 years or so ago, Pearman Personality Integrator. The thing I like about Roger's work is that it is agnostic about the hierarchy of the functions. His claim is that we can't measure it.

What he does is look at how you demonstrate your ability to read each one of those eight and how natural is each one of those eight for you.

And of those eight functions there are the three or four that are really natural for me.

They're useful. And then here's the one or the two that I kind of struggle with.

And I think that is a more useful, more practical way of reaching the function. It doesn't deny that there might be a hierarchy. It's just acknowledging that we can't really prove that.

Take Otto. I love the fact that the person who of course was most responsible for my entry into the type world, who arguably knew more about type than anybody else, save Isabel Myers, always had an asterisk by his type.

Harumi: I interviewed John Beebe, and he said that one unfortunate is that a lot of the type teachers didn't understand themselves, including Jung.

And you're saying that Otto remained open to analyzing himself.

Hile: Yes. I think Beebe’s brilliant.

But I also think Beebe’s a little rigid. For instance, the ordering of all the functions and the archetypal work that he's played over that, I just think that is more structured and more specific than we as humans are.

I think those are some really fascinating ideas to loosely provoke yourself with but I don’t like the rigidity of it all.

Harumi: But I do think that for example the seventh function being the trickster function was a really amazing way to discovery myself using introverted sensing in a trickster way.

When I saw that part of me it expanded my whole self-awareness of the trickster aspects into finding that part of myself.

Hile: And so hear me clearly.

I'm not saying that it's not without worth and Beebe’s work is really, really impressive. It is. I think he's a little prescriptive and a little more so than is real.

Harumi: I wonder what you might think if you met him now. I talked to him in December last year and he said that type isn't everything.

Hile: I love John’s work. I think a lot of the folks who have signed on and who are Myers Briggs devotees can take it a bit far.

I think they assume precision that isn't there. And it doesn't need to be there.

Harumi: I also interviewed Peter Geyer when I went to Australia last year. He was also saying similar things about the function order.

I think you all are seeing that.

Hile: I think this is one of the challenges if attached to a tool which has a publisher.

The publisher needs the tool to be the key thing because it has to sell.

And the profiles are great. I mean, I wrote a lot of them.

Isabel was absolutely right when she wanted to back off from making this whole rigid system.

It’s a nice place to start. But it's a terrible place to end.

The struggles I had with the publisher CPP was that I was always trying to set up a coaching conversation or a training experience where people were open and exploring.

And that really de-emphasized the indicator, the tool itself. In fact, I'd do three or four hours of training before they ever got their results back.

Whereas the publisher was always trying more and more to box the trainers and consultants out and where you don’t even need the training.

And I was saying, no, the important thing is the coaching experience, is the training experience. But that was also what I was selling.

And so that was always a struggle. And that's with not just the Myers-Briggs, that's with every publisher I've ever dealt with. There's this desire to have everything done through the tool, and you don't have to deal with trainers or consultants.

They wanted to scale everything through the instrument.

Harumi: It's scalable. And yeah, that's probably how it didn't spread properly. I always think if they had more, honestly, NF trainers like you teaching it, of course, there's people that you wouldn't have reached.

Hile: Yes, but I also have always prided myself in reaching the SJ type. It’s type that taught me early on to always make sure you teach to those people.

Harumi: The STJs are actually the ones that really help it spread and normalize it in a society.

Hile: And they're the ones holding the checkbook.

Harumi: Who are the top three people who influenced you?

Hile: Otto for sure.

And to be fair, also Janet Thuesen, who was Otto’s business partner and wife. She is also the co-author of Type Talk at Work and Type Talk and 16 Ways to Love Your Lover, Otto's big books.

He wrote most of it, but Janice was also a part of that. She was INFP.

She first thought she was ISFP. And then when they started dating, she worked in the education department in the Carter White House back in the late 1970s. And they started working together and he had quit being a Lutheran minister and was out in the world doing type and consulting.

As a business person, he was awful. And he was facing real trouble and financial ruin.

And he was talking to Janet about it. And while he was lamenting all of this, she went to his briefcase and there were checks from clients, $1,000 here, $3,000. So it's like, what are you talking about when you have all these checks? And he said, “I just I can't make heads or tails of it.”

And they struck a bargain right there to work together. They weren't married yet.

And he said, “if you can make sense of all of this, you can have half of everything.”

And Otto Kroeger and Associates started right then and they became a partnership that then became a marriage. And it was always more of a partnership than it was a marriage.

They started doing certification workshops out of their apartment. This was before the publisher even required them.

And it was Janet who actually helped me get into OKA.

I was thunderstruck by Otto and then I decided I wanted to become an associate. I wanted to be one of their trainers that they sent out in the world.

I stood up, this little soft-spoken INFP, probably the youngest person in the room, still in my 20s in a room of about 30 people.

And so I stood up and I said, “I'm Hile Rutledge and I'm gonna be your next associate.” And he said, “that's news to me.”

He wasn't mean to me, but I was just a face in the crowd. And I went up afterwards and said, “I really wanna be an associate here.”

He told me how to do it. But then he said, “You got two really big strikes against you.”

I said, “I know, I know. I'm young and I don't have an advanced degree yet.” And he said, “no, I don't care about that.”

Actually, he said, “no, I don't give a shit about either one of those two things.” He had a mouth like a sailor. He said, “you're white and an NF.”

And I said, “oh, well, I can't do anything about either one of those two things.”

I was hoping it was age and education because I'm working on both of those things as we were speaking. But he said, “we just don't need any other white trainers and we don't need any NF trainers. We just have so many.”

And I was really disappointed to hear that. But I went and talked to Janet and Janet said, “well, let's see you work and let's see.”

And she was the one who kind of pulled me in. Otto was the one who turned me on. And eventually he and I became very close and collegial.

But without Janet, I would not have been pulled into the business. So she is right up there in the top people who influenced me.

Harumi: When did you do your first training with OKA?

Hile: In 1992.

Harumi: And how many people were there? How many associates did they have or how many people were in the training?

Hile: I think they had 15 or 16 associates.

They had about 30 people being trained because they sold out every training. And so there were 30 people trained every three weeks.

Harumi: What kinds of people attended?

Hile: It was always split into thirds, not intentionally, but that's just how it worked out.

A third of any given group was HR people that were sent by their companies to come and get this for some HR function. And about a third were leaders that were looking for their own leadership development. And then a third of any given group were just type junkies, today they'd be coaches.

But at the time there were no coaches, it just wasn't a thing. They had no intention of going out and buying stuff and using it out in the world. They were just there for themselves. And so at any given time, that's how the group was.

And for every association of psychological type, APT, there’d be the same make up.

Harumi: So then you started going to trainings and you became closer to Otto. And then there was Janet who was also very influential in your life.

Hile: Yes, she is still alive. She's very old and has dementia. I haven't spoken to her in many, many years, and our relationship didn't end well, unfortunately, but she was pivotal in my coming in to OKA. And because she was an INFP, we related very well and we were actually quite close.

I got closer to Otto as we started working together. And as I became more and more important to the business, I became the associate they used most of all. One, I was pretty good at what I was doing, but I now realized the reason I was so important is that I was young, I'd go anywhere and I worked for cheap.

And so I would send me to Cleveland and send me here and there. The system was that OKA would have a pair of trainers deliver a training. And I demonstrated that I could do it on my own.

And so I could deliver this five-day training all on my own. Actually a lot of times it's easier than having to dance with somebody else.

And they'd pay me a little more money, but they'd still wind up paying me less than they would two trainers together. So I never did the math on that, but I realized that's why I was so popular with them.

Harumi: That's probably how you got so much experience too, right?

Hile: Yeah, I had to learn how to do everything.

Harumi: So am I allowed to ask what happened with you and Janet?

Hile: Oh yeah, actually it's sad, but it's not a secret.

Janet and Otto got a divorce in 2001.

They decided they were gonna split up that their arrangement had become more sibling-esque business. And she said, “I think maybe we should get a divorce.” And he said, “yeah, I think you're right.”

And so it started off nice and supportive, but her feelings really got hurt when she made the suggestion, and he agreed really quickly to the idea. And he went on to have other relationships and was happy with the arrangement. And she got more and more upset about that and embittered.

They didn't want to hire any lawyers and just have a mediator. But Janet kept growing increasingly upset about it.

And then I actually brokered their divorce.

They had some properties around the country.

I suggested, “Janet, what if you get to keep the house and all the proceeds from the house. You get all the properties, but Otto gets the business free and clear.”

Janet said, “he would never, that's a bad deal for him, but sure, I'll do that.”

So they ended up calling it the Hile plan.

And Otto jumped at that because he and I could run the business and we could start over again.

Janet got really upset that I pivoted and had stolen the business from her and that I was disrespectful.

I mean it got really, really ugly. She even came and broke the windows of my car.

After the divorce and things settled down I wrote an email in like 2006.

I wrote, “Janet, you were very close to me and very special to me. And I hate the thought that the last experience we had of each other were so acrimonious. And I just, I think of you very fondly and I'd love to get together and just talk about it.”

And she wrote back and said, “Hile, thank you. That was so nice. That was lovely. I'm real busy right now, but I'd love to talk with you. I'll be back in touch.” And she wasn't.

I think she knew when she wrote that that she wasn't going to, but her saying, “yeah, let's get together and talk, I'd like that.” That was the final thing we said.

It was positive and the bridge was semi-repaired but we never were close again.

The tough thing was that it always felt like my parents getting divorced again.

Otto was 30 years older than me. And there was a real father-son dynamic between him and me. And so if it felt like my parents splitting up.

Harumi: So he was really big in your life.

Hile: Enormous, enormous in my life. He was very much a hero of mine early on.

And then he became an employer and then he was a business partner. And then I bought the business from him in 2007. And then he was a dependent.

In the last seven or eight years of his life, I funded his life and took care of him. And he grew more and more dependent and then lost his faculties.

And so I stepped in as almost a caretaker.

And so our relationship had real distinct phases to him. But professionally, I can't overstate how important he was to me, personally too. I would not have the career I have now anywhere close to it, had it not been for him.

Harumi: It’s my observation that it's important for a young man to have heroes.

Hile: For an NF, it's essential. I think typologically, I think that's more true of NFs.

And I've always been clear about who my heroes were and he certainly is up top of the list.

Harumi: Do you have any clear memories of a training experience that were pivotal for you?

Hile: Yeah, I've had a number of them.

I was doing a keynote in Portland, Oregon.

And I remember that there were 500 folks there about. And I was in my mid 30s or maybe late 30s, but I still felt newish to the type world. And I was still much younger than most of the old guard.

And Otto was in the room. I was talking about a topic, it was type development. I was talking about a topic that I knew and liked.

It was a good show. And I remember thinking that that felt like a passing of the torch that Otto had so many times had a good crowd and had whipped them up into a frenzy. And I was able to do that in my more subdued and focused and restrained way.

It's like sometimes you feel like you've got the room.

For me it has like three parts to it, I have this information and I want you to believe it. I want it to click with you like it did for me.

And I want you to like me and to learn this material.

I want you to believe it and I want you to like me. And those are separate things. But every once in a while, they all click together and that's when it's been a good day.

Hile: I have another story. Otto and I trained together for a couple of years at this point, this is early in our relationship in 2000 or 2001.

There were 30, 35 people in the room. He said, “I've got something to tell you all. I just want to tell you how much I love this person.”

He was talking about me. And I was standing there, and I realized Otto could show emotion and tell a good story to a room full of people, but he would not have at all been comfortable sitting down with me and saying, “Hile, I love you.”

That's the difference between extraverted feeling and introverted feeling.

In the beginning I could not understand what was happening. “What is he doing? Why is he doing it this way?” It made no sense for me because he could have just sat me down and told me. If I were telling someone how much I cared I would not blast it into the world.

And then as I began to understand, it helped me to understand him so much more. It was a very interesting training experience when things clicked for me.

Harumi: Thank you for sharing these gold nuggets of key experiences. What about the conflict that you experienced in the type world?

Hile: So this is more of the darker aspects. Yeah, well, that's a lot.

Not so much against me, there's some, but Otto had quite a lot.

I think there was a lot of jealousy that he was very popular. And whenever he went to conferences, people were lined up to talk to him.

He had written some bestselling books, his certification workshop was the most popular of all of them. I think there was a more academic, a drier probably in terms of presentation skills, but a PhD, research-oriented crowd that always saw Otto as somewhat of a clown.

And he leaned into that by being a jokester.

One of the pictures I sent you, you'll see that he loved wearing shorts. He loved wearing buttons from his clients around.

Whatever the expectation of formality was, he liked to come underneath it, just to put his finger in the eye of whoever was.

He just exacerbated this class clown kind of reputation he had.

He did some research in the unscored items of Form G, an older version of the MBTI, and it was remarkable. He uncovered patterns that Isabel Myers had discovered and never written anything about.

It was on type and health and type and success. But he was never given any credit by the publisher.

He was never invited into circles where they did advanced research. And that always hurt his feelings. Especially in the later part of his life, when he would have liked some sage energy, not just jester energy.

And so that always hurt me. My feelings always got hurt on his behalf when he was not given a little more credit for his academic achievements.

And I think most of it came down to jealousy. He was jealous of their academic reputations and they were jealous of his popularity and business success.

And so that even blew back on OKA that CPP was eager to let everybody go when they wanted to do all the training, all the certification training back in 2014.

And they cut us off back in 2008. And then we hung around and did training through CAPT, through another organization. And then they came in and pushed us out of that too.

They didn't have an abundance mentality. They wanted to own the whole thing. And that was a shame.

They pushed me out and a lot of other contributors that were doing great work. Roger Pearman was one of them. He's another great kind of scholar that they just didn't have time for.

So I don't know if that answered the question, but there were a lot of conflicts and most of those personality-based and political.

Harumi: I’m in the Australian Association for Psychological Type.

Most of this did this for a living, but I have found that we struggle to put into practice our training in communication.

Hile: Right? Yeah, I mean, the cobbler's kids are the ones that don't have any shoes. I mean, it's do what I say, not as I do. Yeah, I agree.

Harumi: We don't practice communication as well as we teach it. And I wonder if that's perhaps because we are kind of arrogant in the sense of thinking that we've kind of won those battles because we teach it.

For example, I'm a feeler, but I often get the sense that I have skilled use of thinking, or that the thinkers think they have a skilled use of feeling functions.

Hile: It could be. Just speaking for myself, I'm well aware of all of my type failures developmentally. I know what I don't do well there, and it is hard to focus your communication on your lower skillsets.

And that's why we tend not to be as good at communicating and be as consistent in conflict.

I'm pushing the rock up the hill. And type gives me tools to help me do that, but I'll always have to push the rock up the hill. And sometimes I'll do better than others.

And so I think it's, this helps me with the challenge. It doesn't erase the challenge. It's a process.

nterviewed and written by Harumi Gondo

“Type Interview 11 / Type Story : ハイル・ラトリッジ (INFP)” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。